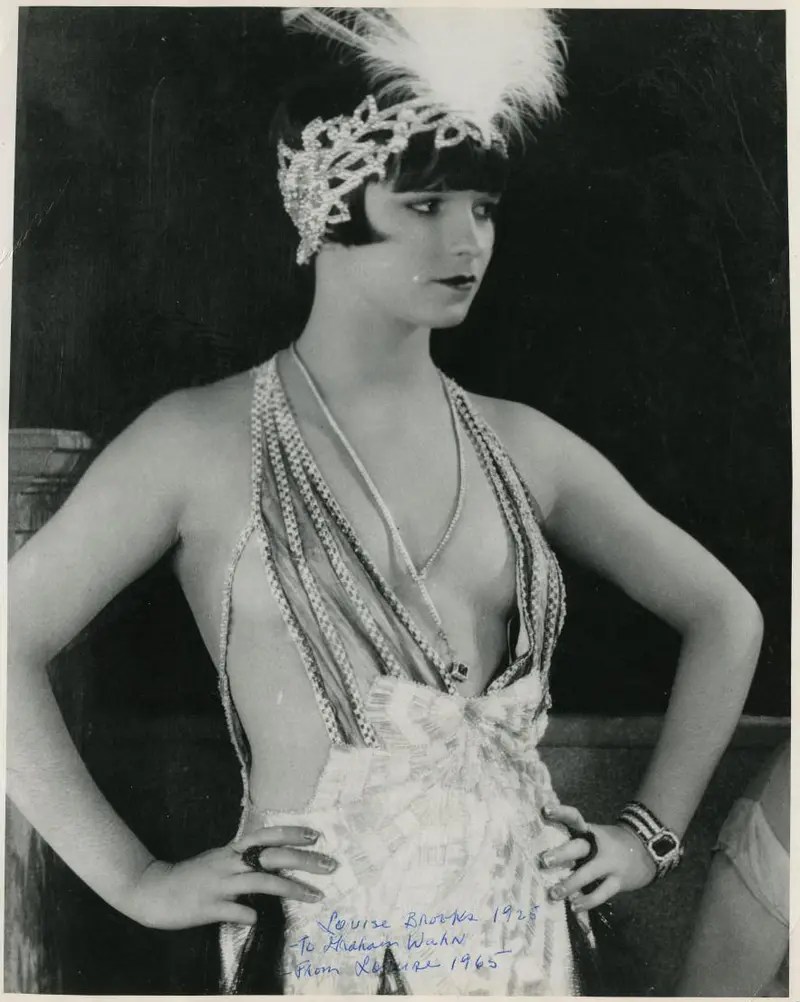

Figure inoubliable des Années folles, Louise Brooks a traversé le cinéma muet comme une comète. Sa coupe au carré est devenue une légende, ses films européens des jalons, et sa vie un mélange de révolte et de marginalité.

Entre mythe visuel et destin brisé, elle fascine encore.

Biographie

Enfance

Mary Louise Brooks naît le 14 novembre 1906 à Cherryvale, Kansas. Son père, Leonard Porter Brooks, est avocat ; sa mère, Myra Rude, pianiste. L’enfance de Louise est marquée par une certaine négligence parentale : son père se réfugie dans les livres, sa mère dans la musique. À 9 ans, elle est victime d’agressions sexuelles par un voisin, un traumatisme qu’elle reconnaîtra plus tard comme fondateur de sa difficulté à aimer et à faire confiance.

Carrière

Dès 15 ans, elle intègre la troupe de danse moderne Denishawn à New York, dirigée par Ruth St. Denis et Ted Shawn. Renvoyée en 1924 après un conflit, elle rejoint Broadway et les revues des Scandals puis les prestigieuses Ziegfeld Follies.

Louise chez les Ziegfeld Follies

Après son renvoi brutal de la compagnie Denishawn en 1924, Louise Brooks se tourne vers Broadway. Elle trouve d’abord une place dans les George White’s Scandals, puis, dès 1925, intègre les prestigieuses Ziegfeld Follies. Sur cette scène fastueuse, où se mêlent numéros de danse, humour et extravagance visuelle, elle attire rapidement l’attention par son allure singulière et son magnétisme. C’est là qu’elle croise des figures majeures du spectacle, dont W.C. Fields, qu’elle retrouvera plus tard à l’écran, et qu’elle fait parler d’elle dans la presse mondaine, notamment à cause d’une liaison remarquée avec Charlie Chaplin. Son passage aux Follies est bref mais décisif : il transforme la jeune danseuse en vedette en devenir et lui ouvre les portes d’Hollywood, où la Paramount l’invite à passer ses premiers essais.

Sa beauté singulière attire Hollywood : elle signe un contrat avec Paramount en 1925. Elle apparaît dans une quinzaine de films muets américains, dont It’s the Old Army Game (1926) et Beggars of Life (1928).

En 1928, en désaccord avec Paramount, elle refuse de tourner des scènes parlées pour The Canary Murder Case. Le studio la discrédite et elle se tourne vers l’Europe.

En Allemagne, G.W. Pabst l’engage : elle tourne Loulou (1929) et Le Journal d’une fille perdue (1929), puis en France Prix de beauté (1930).

Ces trois films, jugés sulfureux et novateurs, marqueront sa postérité.

Revenue aux États-Unis, elle ne parvient pas à s’imposer dans le cinéma parlant. Elle tourne encore quelques films jusqu’en 1938, puis abandonne le cinéma.

Vie privée

Louise Brooks épouse brièvement le réalisateur Eddie Sutherland en 1926, mais le mariage échoue rapidement. Connue pour son franc-parler, son indépendance et sa vie amoureuse libre, elle entretient plusieurs liaisons, notamment avec Charlie Chaplin. Elle refuse souvent de se plier aux codes hollywoodiens, ce qui accentue sa marginalisation.

Fin de vie

Après avoir quitté Hollywood, elle vit une période difficile : petits emplois, enseignement de danse, ventes de bijoux, précarité. À partir des années 1950, elle se réinvente comme écrivaine et critique de cinéma, soutenue financièrement par William Paley, patron de CBS. Installée à Rochester, près de la George Eastman House (musée Kodak), elle écrit des essais sur le cinéma (Lulu in Hollywood, 1982). Elle meurt le 8 août 1985 à 78 ans.

Œuvres marquantes

- Loulou (Die Büchse der Pandora, 1929), rôle emblématique de Lulu, adapté de Frank Wedekind.

- Le Journal d’une fille perdue (Tagebuch einer Verlorenen, 1929).

- Prix de beauté (1930), film français réalisé par Augusto Genina.

- Aux États-Unis : It’s the Old Army Game (1926), A Girl in Every Port (1928), Beggars of Life (1928).

Personnalité

Louise Brooks est décrite comme indépendante, révoltée et intransigeante avec les studios. Elle refuse de céder aux compromis et s’oppose à l’hypocrisie hollywoodienne. Ses mémoires et articles révèlent une plume acérée, ironique, parfois amère. Son allure, avec sa coupe au carré noire et sa silhouette androgyne, en a fait une icône de mode durable.

Ce que l’on retient

- Une icône visuelle : son carré noir est devenu un symbole des années folles et de l’esthétique flapper.

- Une carrière brève mais marquante : c’est surtout en Europe qu’elle trouve ses rôles immortels.

- Une renaissance critique : oubliée aux États-Unis, elle est redécouverte grâce à Henri Langlois et la Cinémathèque française dans les années 1950.

- Une légende du cinéma : aujourd’hui, son image survit plus que sa filmographie, incarnant à la fois la modernité et la fragilité d’une génération.

Inspiration et utilisation en JdR

Louise Brooks peut servir de source d’inspiration dans différents contextes de jeu :

- PNJ icône des Années Folles : dans L’Appel de Cthulhu (version 1920), une actrice américaine mystérieuse, reconnue dans les milieux berlinois ou parisiens, croisée lors d’une enquête mondaine ou artistique.

- Moteur de scénario : autour du tournage de Loulou ou du Journal d’une fille perdue, les investigateurs pourraient être témoins d’événements occultes, liés à l’expressionnisme allemand, aux cercles d’artistes et aux décadences berlinoises.

- Inspiration visuelle : son apparence (coupe au carré, allure androgyne) est parfaite pour créer des PNJ marquants – danseuses, espionnes, courtisanes, ou figures surnaturelles.

- Campagnes alternatives : dans un cadre uchronique, imaginer qu’elle poursuit sa carrière dans le parlant et devient une actrice influente, ou qu’elle disparaît mystérieusement après un tournage européen.

Pour simulacres (ancienne version)

Pour l’Appel de Cthulhu