Cowboys, dinosaures et magie du stop motion

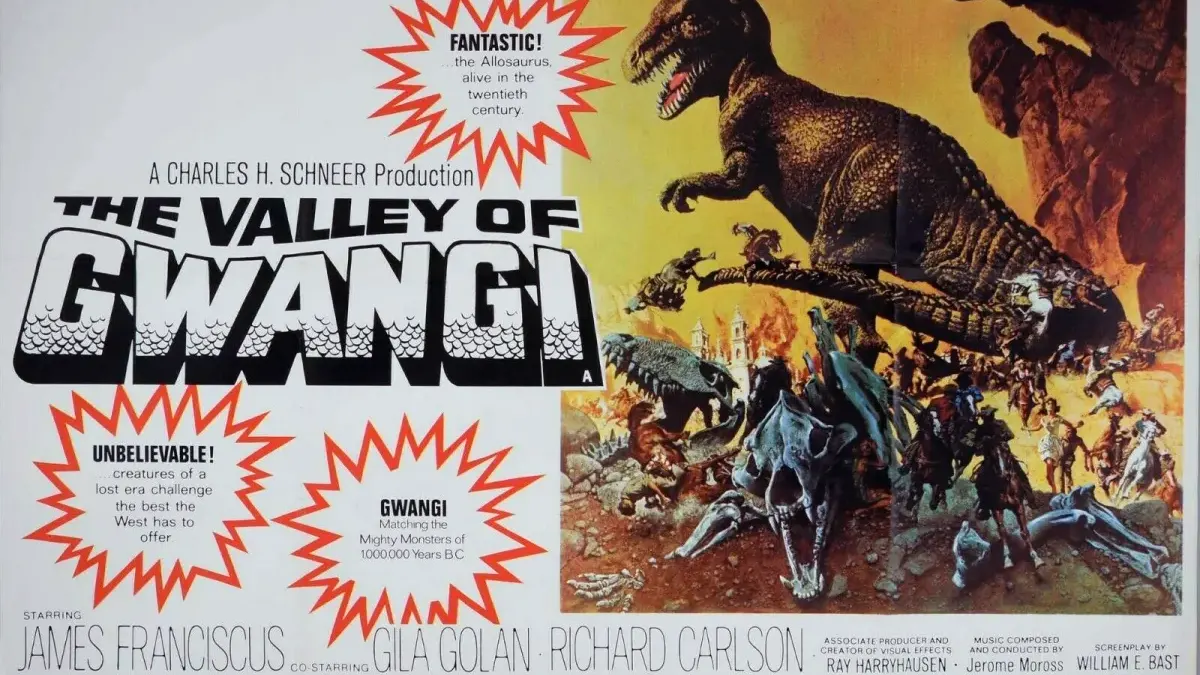

Il y a des films qu’on redécouvre comme des fossiles improbables, coincés entre deux ères du cinéma. La Vallée de Gwangi, sorti en 1969, en fait partie. C’est un western. Mais avec des dinosaures. Oui, littéralement : des cowboys au lasso face à un Allosaurus enragé. Et au centre de tout ça, un nom magique : Ray Harryhausen, dernier grand sorcier de la stop motion1.

Réalisé par Jim O’Connolly, produit par Charles H. Schneer pour la Warner, le film reprend un vieux projet de Willis O’Brien, le créateur des effets de King Kong (1933). L’idée traînait depuis les années 1940 : une histoire de cowboys découvrant une vallée oubliée peuplée de monstres préhistoriques. Harryhausen, disciple d’O’Brien, finit par la concrétiser vingt ans plus tard. Ce sera son ultime “film à dinosaures”, un chant du cygne avant l’ère des effets numériques.

Ray Harryhausen (1920-2013)

Raymond Frederick Harryhausen, né le 29 juin 1920 à Los Angeles et mort le 7 mai 2013 à Londres, est un animateur et concepteur d’effets spéciaux américano-britannique. Disciple de Willis O’Brien, le créateur des effets de King Kong (1933), il devient célèbre pour avoir perfectionné la technique de l’animation en volume (stop motion), qu’il baptise Dynamation.

Il débute comme assistant sur Monsieur Joe (Mighty Joe Young, 1949), puis signe ses propres succès avec Le Monstre des temps perdus (1953), Le Septième voyage de Sinbad (1958), Jason et les Argonautes (1963), La Vallée de Gwangi (1969) et Le Choc des Titans (1981).

Son travail, alliant animation image par image et prises de vues réelles, a marqué plusieurs générations de cinéastes ; Steven Spielberg, Peter Jackson, James Cameron, Guillermo del Toro ou encore Tim Burton revendiquent son influence.

En 1991, il reçoit l’Oscar technique Gordon E. Sawyer Award pour l’ensemble de sa carrière. Son nom reste associé à une forme d’artisanat cinématographique qui a profondément façonné le cinéma fantastique et d’aventure du XXᵉ siècle.

Le scénario ne brille pas par sa complexité : au tournant du XXe siècle, une dompteuse de cirque (Gila Golan) et son ex-amant (James Franciscus) mettent la main sur un minuscule cheval préhistorique, qui les conduit vers une vallée maudite.

Là, ils découvrent des créatures sorties du Jurassique, dont un Allosaurus baptisé Gwangi. L’animal est capturé, ramené en ville pour être exhibé… avant de s’échapper et de tout détruire.

Un écho direct à King Kong, transposé dans la poussière du Far West. Ce qui frappe, c’est la sincérité du film. Le mélange entre western et fantastique aurait pu sombrer dans le ridicule, mais la direction d’O’Connolly reste sobre, presque respectueuse du mythe.

Les dinosaures de Harryhausen ont ce charme unique. La scène finale, où Gwangi se réfugie dans une cathédrale, garde encore aujourd’hui une puissance mythique. On y voit tout : la fascination, la peur et la culpabilité face à ce qu’on tente de dompter.

Tourné en Espagne, Gwangi est à la fois un film d’aventure naïf et une réflexion involontaire sur la marchandisation du merveilleux. Tout ce que l’humanité capture finit par se briser dans sa cage.

Et, à sa manière, c’est aussi le crépuscule d’une époque : celle où l’imagination reposait sur des doigts d’artisans, pas sur des ordinateurs.

Jouer à “La Vallée de Gwangi”

C’est le genre de film parfait pour inspirer une partie dans le cadre Wild Frontera, ou tout western fantastique un peu pulp. On y retrouve tout ce qu’il faut pour une soirée de jeu : une vallée interdite, un cirque ambulant, un monde où la science et la superstition se frôlent.

Quelques pistes :

Le Cirque de T.J. Breckenridge : les personnages peuvent être membres ou associés d’un spectacle itinérant. Une caravane de roulottes, un lion famélique, un savant britannique excentrique… et une découverte qui dépasse l’entendement.

La Vallée perdue : un canyon oublié du nord du Mexique, où le temps s’est arrêté. L’air y est chargé d’électricité, les bêtes semblent issues d’un autre âge, et les nuits sont ponctuées de cris qu’aucun être humain n’a jamais entendus.

Les intérêts humains : entrepreneurs avides, religieux inquiets, prospecteurs, bandits ou savants en quête de gloire. Tous veulent “ramener quelque chose” de cette vallée – et c’est là que tout bascule.

La fuite du monstre : l’aventure culmine toujours de la même façon. L’équilibre se rompt, la bête s’échappe, et la ville entière devient théâtre d’un chaos grandiose. Feu, poussière, cloches, panique. Le moment où la morale s’inverse : les monstres ne sont peut-être pas ceux qu’on croit.

L’univers de La Vallée de Gwangi n’a rien d’un simple “crossover” kitsch. C’est un rêve d’enfant devenu cauchemar : un western où le merveilleux se venge. Et pour une table de jeu, c’est une promesse en or.

Des dinosaures, des cowboys, des secrets géologiques et des illusions de foire : il n’en faut pas plus pour faire rugir une partie de Wild Frontera.

- La stop motion (ou animation image par image) est une technique consistant à filmer des objets réels — souvent des figurines ou des maquettes articulées — en les déplaçant très légèrement entre chaque prise de vue. En projetant les images à vitesse normale, le mouvement paraît continu.

C’est cette méthode artisanale, minutieuse et quasi magique, que Ray Harryhausen a portée à son sommet dans les années 50-70. ↩︎

Laisser un commentaire