En 1979, Les Têtes brûlées déboule sur TF1 et met un grand coup d’hélice dans les soirées françaises. Chaque dimanche, la famille se cale devant la télé pour suivre les aventures de Gregory « Pappy » Boyington et de ses pilotes indisciplinés. Pas de réalisme poisseux, mais du grand spectacle : Corsair filmés en vol réel, Zéros japonais qui explosent comme dans un jeu vidéo et une camaraderie virile arrosée de whisky au mess.

Créée aux États-Unis en 1976 par Stephen J. Cannell, la série s’inspire très (très) librement des mémoires de Boyington. Dans la vraie vie, l’escadrille VMF-214 n’était pas une bande de repris de justice, mais des pilotes aguerris regroupés en urgence. Peu importe : à l’écran, ce sont des marginaux héroïques, une sorte de commando rock’n’roll transposé dans le Pacifique.

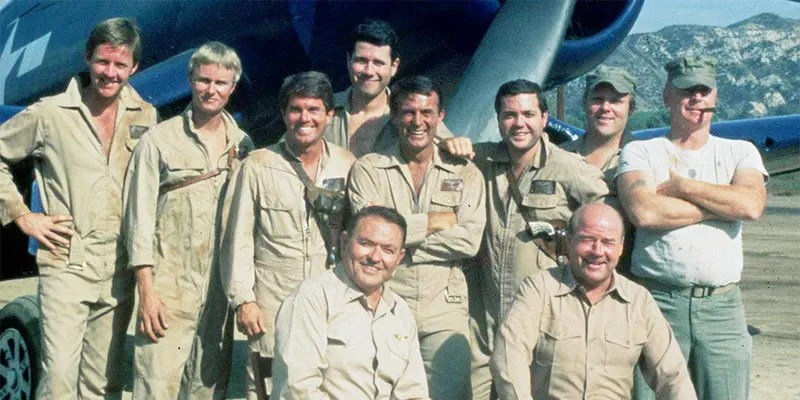

Vu a la TV ?

Gregory « Pappy » Boyington, l’homme derrière la série

Avant d’être transformé en héros de télé pop par Stephen J. Cannell, Gregory Boyington (1912–1988) était un vrai pilote de chasse au caractère rugueux. Ancien des Flying Tigers en Chine, il rejoint ensuite le Corps des Marines et prend la tête de l’escadrille VMF-214. Ses hommes ne sont pas des repris de justice mais des pilotes chevronnés réunis à la hâte, surnommés Black Sheep (« brebis galeuses ») pour leur côté hétéroclite.

Boyington se distingue dans le Pacifique par ses coups d’éclat mais aussi par son tempérament explosif, son goût immodéré pour l’alcool et les bagarres. Capturé en 1944 après avoir abattu plus d’une vingtaine d’avions japonais, il passe près de 20 mois prisonnier, avant d’être libéré à la fin de la guerre.

Ses mémoires, publiées en 1958 (Baa Baa Black Sheep), offrent un récit franc et désabusé : mélange de gloire, de traumatismes, de coups de gueule et de détestation de l’armée autant que d’amour du vol. C’est ce livre qui servira de point de départ à la série télé… mais à la sauce années 70 : l’âpreté de Boyington est gommée au profit d’un chef d’escadrille bon camarade, meneur d’une bande de fêtards attachants.

Pour le rôliste, l’écart entre le Boyington réel, marqué par la guerre et l’alcool, et son double télévisuel, capitaine de BD souriant, est une matière en or : jouer la frontière entre la légende et la réalité.

Bibliographie sélective

- Gregory Boyington, Tête brûlée. Ma véritable histoire,Jpo Altipresse (mars 2015)

- Nicolas Bernard — La Guerre du Pacifique 1941-1945 (Tallandier, 2016)

- Frédéric Guelton / John Curatola — La Guerre du Pacifique (Glénat, 2025)

- Collection Docavia — La bataille aéronavale de Midway (Bernard Millot, Larivière)

- Ian W. Toll — Pacific Crucible: War at Sea in the Pacific, 1941-1942 (en anglais)

- Michael Claringbould & Peter Ingman — South Pacific Air War, Vol.1: The Fall of Rabaul (December 1941-March 1942) (en anglais)

Une série culte côté hexagone

La France de la fin des années 70 raffolait déjà des films de guerre à grand spectacle (Les Canons de Navarone, La Bataille d’Angleterre en rediff’ télé).

Les Têtes brûlées a ajouté une touche pop : humour bravache, rythme soutenu et surtout le luxe incroyable de voir voler des Corsair pour de vrai. La VF, menée parJacques Thébault sur Robert Conrad, a fini de donner ce côté « BD vivante » qui a marqué les esprits.

Oui, les historiens grincent : dogfights interminables, Japonais stéréotypés, Boyington transformé en boute-en-train jovial. Mais pour le public français, c’était une madeleine de guerre soft : assez d’action pour rêver, pas assez de noirceur pour déranger.

D’où son succès durable, renforcé par les maquettes Heller (ou Revell) et les posters d’aviation dans les chambres d’ados.

Mais tout n’était pas parfait…

Revoir Les Têtes brûlées avec un œil un peu attentif, c’est vite tomber sur des détails qui font tiquer. Déjà, les cheveux et uniformes : les coupes sont typiquement années 70, loin des crânes rasés ou des coiffures réglementaires des Marines de 1943, et les tenues paraissent souvent approximatives. Les spectateurs d’aujourd’hui repèrent immédiatement ce décalage (enfin presque).

Ensuite, il y a la réutilisation des images. La série, produite avec un budget serré, recycle sans cesse les mêmes stock-shots d’avions en vol ou en combat. On retrouve parfois la même séquence dans plusieurs épisodes, voire à l’intérieur du même. Résultat : un patchwork où les avions montrés au sol ne correspondent pas toujours à ceux vus en vol.

Côté matériel, c’est encore plus visible : les fameux chasseurs japonais “Zéro” ne sont en réalité que des T-6 américains maquillés, les Corsair filmés sont parfois des versions d’après-guerre, et certains navires “japonais” sont en fait des bâtiments américains sortis de stock-shots. On est loin de la rigueur documentaire.

Enfin, la série souffre aussi d’incohérences narratives : des personnages disparaissent d’une saison à l’autre (Jim Gutterman, Hutch), d’autres surgissent sans explication (Jeb Pruitt, les infirmières). Un signe que la production avançait au fil de l’eau, sans souci de continuité.

Ces défauts, les vétérans du vrai VMF-214 eux-mêmes s’en amusaient : « la liste des erreurs était trop longue pour être répétée », disait l’un d’eux. Mais c’est peut-être ce qui fait tout le charme de la série : elle n’est pas une leçon d’histoire, c’est une BD télé des années 70 où la guerre devient un décor pour l’aventure et la camaraderie.

Jouer aux Têtes brûlées sur table

Rôlistiquement, l’inspiration saute aux yeux. Pas besoin de tout baser sur des combats aériens techniques : les Corsair servent de prétexte à lancer des missions impossibles. Le vrai cœur de jeu est ailleurs :

- l’esprit de bande (copains, engueulades, coups d’éclat),

- les missions de reconnaissance, de sabotage ou de récupération,

- les frictions avec la hiérarchie militaire,

- la guerre vécue au sol, dans les bars et les camps, autant que dans le ciel.

Les dogfights eux-mêmes peuvent rester narratifs : une manœuvre décrite, un jet d’opposition, et hop, un « coup ciné » (explosion, avarie, victoire héroïque). Pas de simulation balistique, mais un rythme télé qui colle à la série.

Côté systèmes, le choix est vaste : Savage Worlds (poursuites et véhicules), Trauma (ambiance série télé 70s), OpenD6 (en recyclant les règles spatiales de Star Wars) ou encore du vintage avec Behind Enemy Lines.

Du Corsair au Cthulhu

La série n’a rien de fantastique, mais son ton pulp et coloré colle parfaitement à une adaptation façon Achtung!Cthulhu. Les îles paumées où se posent les Black Sheep deviennent des repaires cyclopéens, les prisonniers trop facilement libérés peuvent revenir « changés », et les fameux anachronismes techniques se relisent comme des fissures temporelles.

Dans une version pulp colorée, on reste fidèle à l’esprit série : monstres visibles, artefacts exotiques, adversaires théâtraux. Dans une version plus sombre, on gratte sous le vernis télé : cauchemars collectifs, créatures invisibles, horreur lovecraftienne tapie derrière la camaraderie bon enfant.

En clair : Les Têtes brûlées n’a jamais été qu’une BD aérienne pour petits écrans. Mais sur une table de jeu, elle peut devenir le masque souriant d’une guerre autrement plus noire, où le rugissement d’un Corsair couvre à peine les chuchotements du Mythe.

Et si on en veut plus ?

Les tetes brulees

Supérieur pragmatique : reconnaît les résultats de Boyington et tolère ses méthodes non orthodoxes.

Officier rigide, obsédé par le règlement. Antagoniste régulier de Boyington, symbole de la bureaucratie militaire.

Chef de l’escadrille, grande gueule charismatique, porté sur l’alcool et la bagarre. Meneur d’une bande d’indisciplinés qu’il finit par souder.

Pilote et officier exécutif dans la saison 1, fidèle compagnon de Boyington.

Pilote sérieux, promu capitaine dans la saison 2.

Jeune pilote. Quitte la série après le 6ᵉ épisode de la saison 2.

Pilote de l’escadrille, membre du noyau des « misfits » réunis par Boyington.

Pilote régulier de l’escadrille, présent dans de nombreux épisodes.

Pilote de l’escadrille, introduit après le pilote.

Pilote de l’escadrille, figure secondaire mais régulière au début de la série.

Pilote introduit dans la saison 2, membre secondaire de l’escadrille.

Mécanicien énergique, apprécié de tous. Sa mort dans l’épisode Last One for Hutch marque un tournant dramatique.

Chef mécanicien, vétéran bourru et indispensable au bon fonctionnement des Corsair.

Infirmière, parfois créditée sous différents noms.

Infirmière en chef dans la saison 1 (1977).

Infirmière (1977–1978), fille du général Moore. Pour éviter les privilèges, elle utilise le nom de jeune fille de sa mère.

Pilote de la Marine impériale japonaise, rival récurrent de Boyington.

Les lieux emblématiques : entre fiction et réalité

Comme souvent dans les séries télé des années 70, Les Têtes brûlées bricole la géographie pour coller aux besoins de la fiction. Derrière les noms exotiques se cachent en réalité des arrangements pratiques.

- Vella La Cava

Base principale des Black Sheep à l’écran, ce nom n’existe pas. Il est inventé à partir de Vella Lavella, île des Salomon où les Américains établirent en 1943 un terrain d’aviation avancé. Pourquoi changer ? D’abord pour éviter les problèmes juridiques : utiliser un lieu réel aurait impliqué d’assumer les libertés scénaristiques. Ensuite, parce que la série est tournée en Californie, avec des décors standardisés : mieux valait une île “imaginaire” que de prétendre restituer la vraie. - Espritos Marcos

Là encore, pur produit de l’écriture. Le nom déforme celui d’Espiritu Santo, grande base arrière de l’US Navy et des Marines au Vanuatu. Ici aussi, les scénaristes ont préféré une variante fictive pour symboliser la pesanteur bureaucratique, incarnée par le colonel Lard. - Les versions françaises

La VF a parfois accentué cette confusion. Les traducteurs, travaillant vite et avec peu de documentation, ont francisé ou tordu certains noms (par exemple Espritos Marcos, mélange hispanisant qui n’existait pas dans la VO). Résultat : une couche supplémentaire d’anachronisme, qui contribue à brouiller la frontière entre réalité et fiction. - Les vrais noms cités

À l’inverse, des lieux comme Rabaul, Guadalcanal et Henderson Field apparaissent dans les dialogues — et ceux-là sont authentiques. Mais ils ne servent que de toile de fond : la série ne cherche jamais à en restituer la dureté historique.

En résumé, si les noms paraissent “bidons”, c’est parce qu’ils le sont volontairement. Question de droits, de commodité de tournage, et parfois de mauvaise traduction française. Le Pacifique des Têtes brûlées n’est pas une carte militaire, c’est un théâtre de carton-pâte : suffisant pour le divertissement, mais pas pour l’Histoire.

L’Escadrille des Têtes Brûlées en BD

Il n’y a pas que la télé pour avoir rejoué la légende de Gregory Boyington : Dupuis, via son label Zéphyr, a publié une série de bandes dessinées intitulée L’Escadrille des Têtes Brûlées. Scénarisée par Veys et de Jagerschmidt, dessinée par Arroyo, elle promet de raconter « la véritable histoire » des Black Sheep… mais l’ambition est à prendre avec un sourire en coin.

Dès le premier tome (Un nommé Boyington), le ton est donné : deux jeunes pilotes fictifs, Steve et Frank, nous servent de guides. Ils croisent Boyington en Chine au sein des Tigres Volants, et c’est par leur regard qu’on découvre ce chef atypique. Le procédé narratif est malin mais installe immédiatement un décalage : on ne lit pas une biographie documentée, mais une fiction picaresque où le réel est sans cesse déformé par l’humour.

Au fil des volumes, Boyington est dépeint comme un héros bigger-than-life (et souvent bigger-than-whisky). Dans La mort selon Boyington, il est montré comme un stratège dont « le cerveau barbote dans un carburant vieilli en fûts de chêne ». Dans Le crépuscule des prétentieux, un traumatisme crânien le transforme en officier modèle récitant de la poésie… avant que ses hommes n’essaient de le “soigner” pour retrouver l’ivrogne bagarreur qui gagnait des batailles !

On est ici dans une satire assumée, un mélange de vrai et de faux qui ne prétend pas coller à la rigueur historique. Oui, on retrouve des éléments exacts : le Corsair, les affrontements du Pacifique, la rivalité avec le colonel Lard. Mais la trame sert surtout de prétexte à une succession de gags, de caricatures et d’aventures rocambolesques.

Cette série BD joue donc un rôle intéressant dans la mémoire populaire : elle prolonge l’image donnée par la série télé des années 1970, en la poussant encore plus loin dans la caricature. Pour qui veut comprendre le mythe des Têtes brûlées dans la culture francophone, c’est un témoin précieux. Mais pour qui cherche à approcher la vérité historique de Boyington et du VMF-214, mieux vaut retourner aux mémoires de l’intéressé (Baa Baa Black Sheep, 1958) ou aux travaux d’historiens.

En somme : une BD à lire comme un divertissement pulp, pas comme un documentaire.

Commentaires

6 réponses à “Les Têtes brûlées : quand la guerre se joue à la télé”

Très chouette article, me replongeant en effet dans l’enfance, avec ces formidables héros américains ayant sauvé le monde! La maquette Heller du Corsair était d’ailleurs la première de ma collection d’alors. Merci pour les références livresques, il y a deux-trois trucs que j’aimerai bien lire.

Je me regarde la série pour la énième fois en profitant des rediffusions sur Paris Première.

J’ai dû voir certains épisode dans ma jeunesse. Mais, je me souviens surtout de Robert Conrad dans les Mystères de l’ouest.

Ah c’est sur c’est pas tout à fait la même chose. Mais Robert Conrad y est tout aussi sportif et bagarreur.

Merci pour cet article ! Môme, j’adorais cette série puis en grandissant, je l’ai revue malgré ses défauts (les camions dans l’arrière-plan, les inexactitudes, le côté soap) pour en apprécier les qualités listées ici. En effet, jouer des pilotes peut être amusant ! Cf aussi un article dans la revue Chroniques d’Outre-Monde, dans les années 80 (en contexte SF).

J’ai envie de propose ce setting depuis des années et en effet, le D6 system me semble le meilleur choix pour les manœuvres aériennes (mes joueurs n’aimeraient pas un traitement sans dés à lancer).

Je ne sais pas si ça a joué dans l’engouement pour cette série mais la Marine nationale a utilisé des Corsairs en opérations, pendant la guerre d’Indochine ; d’autres ont été utilisés pendant la guerre d’Algérie. Cet avion déjà si reconnaissable avait déjà une certaine popularité : peut-être que la série l’a renforcé ?

De rien, c’était trop cool de replonger dans le cockpit d’un Corsair avec Pappy.

Pas évident de trouver un jdr qui permet de jongler entre scènes de combat aérien et action au sol, avec un style un peu pulp. Le Système D6, façon Star Wars semble en effet le plus approprié et il est éprouvé.