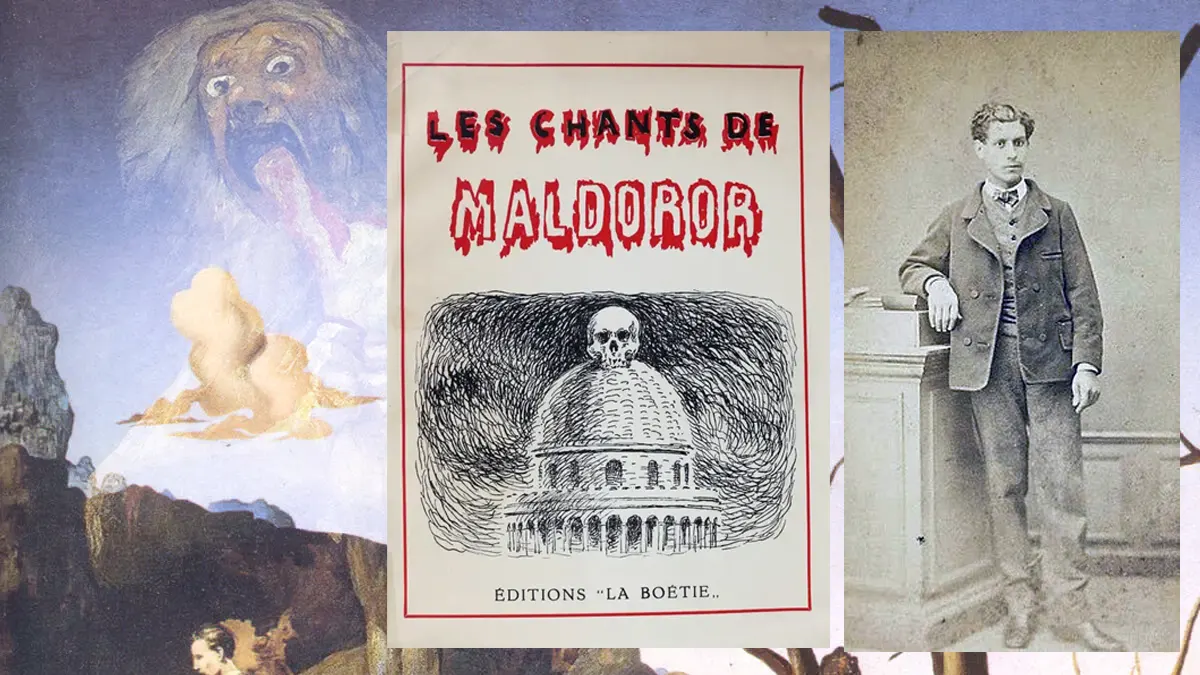

On ne sait presque rien d’Isidore Ducasse. Né à Montevideo en 1846, fils d’un fonctionnaire français, il meurt à Paris en novembre 1870, à 24 ans, dans des circonstances jamais éclaircies. Pas de carrière littéraire, pas de reconnaissance de son vivant : seulement trois livres, dont l’un, Les Chants de Maldoror, publié en 1869 à Bruxelles, ne sera jamais mis en vente parce que son éditeur craint la censure.

C’est cet anonymat, ce silence, cette disparition brutale, qui vont faire de lui un mythe.

Une œuvre introuvable

Ducasse commence par publier le premier chant en 1868, à Paris, à compte d’auteur et anonymement. L’année suivante, il fait imprimer en Belgique l’ensemble des six chants, sous le pseudonyme de « Comte de Lautréamont ». Mais le livre n’est pas diffusé : il dort dans les stocks. Ducasse meurt quelques mois plus tard.

Les Chants de Maldoror ne deviendront visibles qu’en 1874, grâce à un libraire belge, puis en 1890 avec l’édition Genonceaux. Entre-temps, l’auteur est mort, et l’oubli est passé.

Maldoror : la voix noire

Dès les premières lignes, Lautréamont place son lecteur devant un choix impossible :

« Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu’il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. […] Âme timide, dirige tes talons en arrière et non en avant. »

C’est un avertissement et un pacte. Lire Maldoror, c’est accepter de se laisser contaminer.

Le texte n’a pas de fil narratif. Il juxtapose des épisodes, des images, des invocations. Maldoror, figure centrale, n’est pas un héros mais une incarnation de la cruauté et de la négation : « Il s’aperçut ensuite qu’il était né méchant : fatalité extraordinaire ! ».

Dans le premier chant, il imagine arracher les joues d’un enfant avec un rasoir, boire son sang et ses larmes. Quelques pages plus loin, il fait un pacte avec la prostitution, tue un ver-luisant géant, puis s’adresse au « vieil océan » qu’il salue comme un frère et un adversaire.

Et, au milieu des visions de torture et de blasphème, surgit l’étrangeté absolue, l’humour noir, l’éloge incongru :

« Ô poulpe, au regard de soie ! Toi, le plus beau des habitants du globe terrestre, et qui commandes à un sérail de quatre cents ventouses… »

Ce mélange du grotesque, de l’épique et du dérisoire est ce qui donne au texte sa force hallucinée.

Un livre maudit, puis sacré

Au XIXe siècle, seuls quelques écrivains marginaux (Léon Bloy, Alfred Jarry) osent en parler. Mais c’est au XXe siècle que Maldoror devient une arme : Philippe Soupault le redécouvre en 1917, puis Breton et Aragon en font un texte fondateur du surréalisme. L’image célèbre de « la rencontre fortuite d’une machine à coudre et d’un parapluie sur une table de dissection » deviendra l’emblème de la « beauté convulsive » chère aux surréalistes.

Plus tard, Aimé Césaire y lit une critique matérialiste de la société capitaliste. Dalí, Magritte, Modigliani s’en inspirent. Dans la musique, Maldoror traverse les décennies : du rock français à Nurse With Wound, du black metal (Secrets of the Moon) aux expérimentations bruitistes de Mike Patton et Merzbow.

Un texte oublié en 1869, devenu au fil du temps un grimoire moderne.

Pourquoi en parler ici ?

Parce que Maldoror n’est pas qu’une œuvre littéraire : c’est un générateur d’images, de cauchemars et de visions. Un matériau parfait pour qui cherche à écrire, peindre, jouer. Chez Ducasse, le monstre n’est jamais là où on l’attend : il surgit dans le rire raté, dans le poulpe amoureux, dans la famille autour d’une lampe où Maldoror s’invite sans bruit.

Pour scriiipt, c’est exactement ce qui compte : un texte qui brouille les pistes, qui n’est pas à citer pour faire joli mais à utiliser comme carburant d’imaginaire.

Comment jouer avec Maldoror ?

L’Appel de Cthulhu (1890, contemporain, ou Pulp)

Le livre existe en arrière-plan, mais ce sont surtout ses fragments qui hantent les personnages. Un passage trouvé dans une bibliothèque devient une prophétie délirante. Chaque lecture modifie le réel : les joueurs ne savent plus si le poulpe est un animal ou une entité.

Château Falkenstein

Maldoror comme gentleman monstrueux, invité dans un salon littéraire de 1870. Ses répliques — extraites du texte — agissent comme des sorts, envoûtant ou pervertissant les convives.

Mega

Dans le multivers, Maldoror est une voix parasite qui se glisse dans les transmissions. On croit parler à ses camarades, mais c’est le chant qui répond. Mission : comprendre s’il s’agit d’une intelligence artificielle, d’un démon, ou d’un reflet de la psyché collective.

Maldoror n’est pas une œuvre à lire en entier d’un trait, comme un roman. C’est un livre à ouvrir au hasard, pour s’y perdre et en ressortir un peu contaminé. C’est un texte qui, plus de 150 ans après, reste « noir et dévorant », comme l’avait dit Léon Bloy. Et c’est bien pour ça qu’il colle parfaitement à scriiipt.

Commentaires

8 réponses à “Les Chants de Maldoror — Isidore Ducasse, dit Lautréamont”

Pour les personnes dont cet article a titillé la curiosité mais un peu fauchés, le texte est disponible sur wikisource : https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Chants_de_Maldoror

Oui c’est vrai que c’est bien de le préciser. Il est dans le domaine public et trouvable relativement facilement un peu partout.

Test

J’adore 😉

Enfin on peut déposer un commentaire !!!

Oui on peut. En fait on peut toujours déposer des commentaires…

Bon, ok, sauf pour

– les articles anciens,

– les articles où les commentaires sont désactivés

– les IP er adresses mails bloquées

– les personnes qui emploi des mots clés spécifiques (on fait du tri dans les spams)

Sinon ça va.

Excellente initiative que de lever une partie du voile sur ce Comte particulièrement détonnant. Jarmusch le cite également dans « Permanent Vacation ». Je n’ai jamais tenté la lecture, je connaissais mal sa courte trajectoire. Il y a pourtant bien des choses à fantasmer, à jouer ou à filmer. « Maldoror » est d’ailleurs le titre d’un film du Belge Fabrice du Welz.

Merci pour cet article si bien renseigné.

Merci merci.

Il faudrait aussi que l’on réussisse a référencer les jeux de rôle qui se sont emparer du personnage.

De mémoire il y a un excellent scénar de Nephilim avec Isidore.

D’autres jeux certainement aussi.

Excellente lecture a faire.