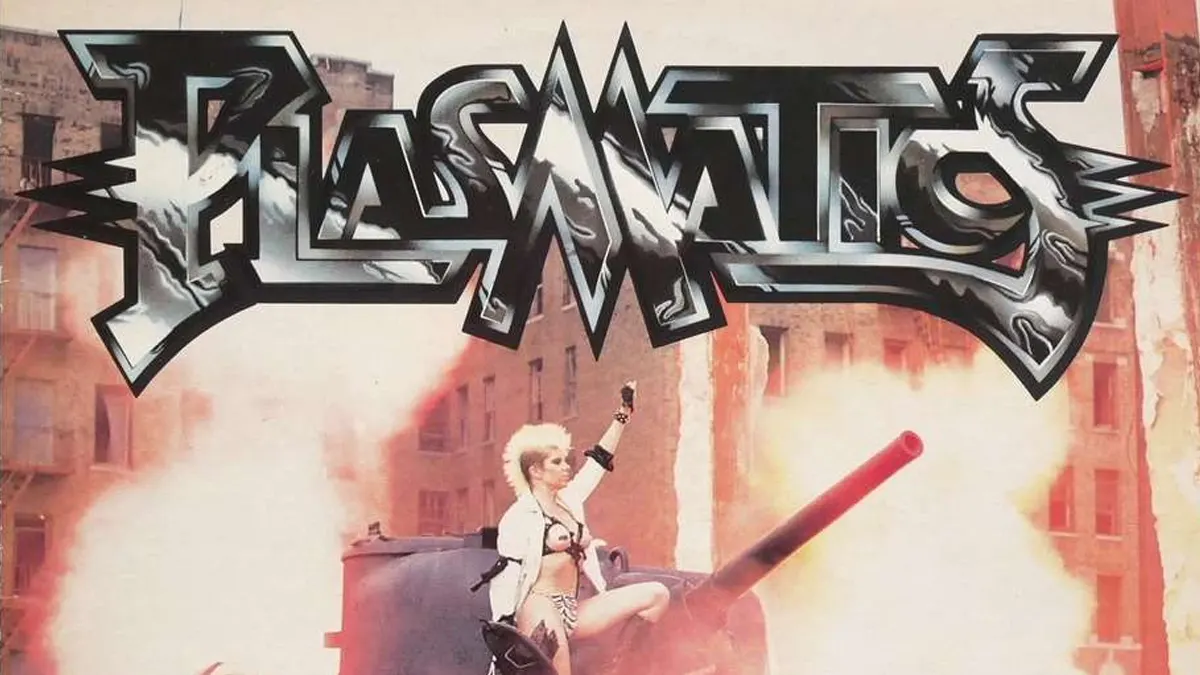

À la fin des années 1970, quand le punk commence à se codifier et que le heavy metal cherche à se réinventer, surgit un groupe venu de nulle part — ou plutôt de New York — qui casse les cloisons à la disqueuse : The Plasmatics. C’est violent, bruyant, sexué, dangereux. Pas seulement musicalement, mais visuellement, physiquement, culturellement. Et à leur tête : Wendy O. Williams, performeuse furieuse et charismatique, qui transforme chaque concert en explosion.

Punk et heavy dans un même crash

Formé en 1978 par l’artiste Rod Swenson, The Plasmatics réunissent rapidement plusieurs influences dans un son brut et frontal : le punk new-yorkais (CBGB’s en ligne de mire1), les structures plus lourdes et métalliques venues d’Europe, et une approche de la scène héritée de la performance artistique radicale. C’est un groupe à la frontière du punk rock, du heavy metal et du shock rock, que personne n’arrive vraiment à étiqueter.

Leur premier album, New Hope for the Wretched (1980), pose les bases : guitares saturées, voix rauque, paroles anarchisantes, et bruit de téléviseur explosé.

Coup d’État (1982), plus heavy et produit par Dieter Dierks (Scorpions), confirme leur virage vers un metal rugueux, tout en gardant la tension punk.

Leur dernier album studio, Maggots: The Record (1987), s’essaie à une forme de thrash metal narratif, une « metal-opera » dystopique où des vers mutants dévorent l’humanité. Oui, vraiment.

Scène = champ de ruines

Les concerts des Plasmatics ne sont pas des shows. Ce sont des démolitions.

Wendy y découpe des guitares à la tronçonneuse, détruit des téléviseurs, explose des voitures grandeur nature sur scène. Parfois seins nus, parfois harnachée de cuir et de clous, elle éructe des textes rageurs comme une prêtresse d’un culte post-apocalyptique.

Ces performances ne sont pas de simples provocations : elles font partie intégrante du message artistique du groupe, qui dénonce la société de consommation, les normes sexuelles, la censure, et la soumission sociale.

On les qualifie alors de shock rock, à la croisée du happening politique, de l’art destructeur, et du rock ultra amplifié. On est loin de Kiss ou Alice Cooper. The Plasmatics vont plus loin, plus fort, et plus loin encore.

Wendy O. Williams, jusqu’au boutiste

Avant de rejoindre le groupe, Wendy se produit dans des shows érotiques à Times Square. Elle apparaît en 1979 dans Candy Goes to Hollywood, un film pornographique satirique classé X, où elle fait un caméo visuel provocateur — sans participer aux scènes sexuelles explicites.

C’est cette même année qu’elle devient la voix et la figure des Plasmatics. À partir de 1984, elle entame une carrière solo, marquée par l’album WOW (produit par Gene Simmons de Kiss), qui lui vaut une nomination aux Grammy Awards.

Wendy restera jusqu’à la fin une artiste radicale, refusant les compromis, menant une vie en marge, militant pour la libération animale et la liberté d’expression. Elle se retire dans les années 90 avec Rod Swenson dans le Connecticut, loin du chaos de la scène.

En 1998, elle se suicide à 48 ans, laissant une lettre lucide et bouleversante.

Pour vos parties de jeu de rôle

The Plasmatics, et Wendy surtout, sont des sources d’inspiration évidentes pour le jeu :

- Dans un jeu post-apocalyptique : imaginez une figure culte, leader d’un groupe nomade qui donne des concerts illégaux dans les ruines, utilisant la musique comme arme et la scène comme champ de guerre.

- Dans un univers cyberpunk : une idole rebelle qui pirate les ondes pour diffuser des hymnes interdits, provoquant des émeutes à chaque diffusion.

- Dans un jeu réaliste teinté d’underground : un personnage insaisissable, entre marginale politique et performeuse punk, traquée pour ses discours autant que pour son art.

Wendy O. Williams n’était pas un rôle. Elle était un cri. À nous de savoir l’écouter encore.

encadré

Wendy O. Williams – Une vie en rupture

Wendy O. Williams n’a jamais suivi la ligne droite. Née en 1949 à Webster, dans l’État de New York, elle quitte la maison à seize ans et entame une existence faite de détours, d’expériences diverses, de survie et d’instinct. Elle travaille comme serveuse, employée de fast-food, cuisinière macrobiotique, animatrice pour enfants, avant de trouver une forme d’expression dans les spectacles new-yorkais les plus extrêmes, là où le corps et la scène se confondent dans un choc frontal. En 1979, elle apparaît brièvement dans le film Candy Goes to Hollywood, un long-métrage classé X. Sa participation se limite à un segment satirique où elle ne prend part à aucune scène sexuelle : une apparition purement provocatrice, fidèle à son style.

C’est cette même année que le performeur Rod Swenson lui propose de devenir la voix d’un projet scénique nouveau : The Plasmatics. Wendy ne se contente pas de chanter. Elle hurle, fend, déchire, découpe. Son énergie est brute, entière, parfois insoutenable. Elle explose des téléviseurs à la masse, tranche des guitares à la tronçonneuse, fait sauter des voitures en direct. Mais rien de tout cela n’est gratuit. Tout, chez elle, obéit à une logique claire : mettre en pièces la société de consommation, les règles absurdes, les interdits absurdes. Comme elle le dit elle-même :

« I hate conformity. I hate people telling me what to do. It makes me want to smash things. So‑called normal behaviour patterns make me so bored, I could throw up! »

Son engagement n’est pas qu’esthétique. Wendy est végétarienne, active dans la défense des animaux, et toujours en colère contre le monde marchand. « I never strike out at any life form. The only things I attack are icons of conspicuous consumption. People put objects in front of their life… They make this ‘thing’ their God. » Elle rejette l’idée même de vivre pour posséder. Ce qu’elle veut, c’est vivre pour brûler.

Dans les années 1980, elle entame une carrière solo, produit un album avec Gene Simmons (Kiss), obtient une nomination aux Grammy Awards, mais ne change pas d’un iota. L’intensité reste la même. Puis elle se retire. Elle choisit une vie plus calme, loin des projecteurs. Travaille dans une coopérative alimentaire. Soigne des animaux blessés. Et pourtant, cette vie plus paisible ne lui suffit pas. Elle n’a jamais été faite pour la stabilité. « It’s not that I don’t value my life. It’s just that I love taking chances, testing myself, stepping over the line. »

Le 6 avril 1998, elle se donne la mort dans une forêt, non loin de chez elle. Ce n’est pas un cri de désespoir, mais un adieu très réfléchi, laissé noir sur blanc. Elle estimait avoir vécu tout ce qu’elle pouvait. Elle est partie sans regret.

Wendy O. Williams n’était pas une poseuse. Elle était une tempête. Une performeuse sans concessions, une voix qui refusait d’être domestiquée. Et pour celles et ceux qui cherchent encore une manière d’exister sans se soumettre, elle reste un repère. Pas un modèle à suivre. Un rappel qu’on peut encore tout foutre en l’air — et le faire avec style.

- Le CBGB (ou CB’s) était un club situé au no 315 du Bowery, à Manhattan (New York). Son nom complet est CBGB & OMFUG, sigle de « Country, Bluegrass, Blues and Other Music For Uplifting Gormandizers », soit en français « Country, bluegrass, blues et autres musiques pour gourmands raffinés ».

« Et les gourmandiseurs sont des dévoreurs voraces, dans notre cas, de musique », d’après le propriétaire du club, Hilly Kristal.

Le CBGB se targue d’être le lieu de naissance du rock underground (« Home of underground rock »). Ce titre est exagéré, car le rock underground n’est pas né en un seul lieu, mais l’apport du CBGB est indéniable et considérable. ↩︎

Répondre à Ludmilla Annuler la réponse