1802 : l’esclavage restauré dans le sang

La Révolution française avait promis la liberté, l’égalité et la fraternité. En 1794, ces mots prennent un sens concret dans les colonies françaises : l’esclavage est aboli. Mais cette promesse n’allait pas durer. Huit ans plus tard, en 1802, Napoléon Bonaparte ordonne son rétablissement. Ce retour en arrière, imposé par la force, déclenche une résistance violente en Guadeloupe. Parmi les insurgé·es, quelques noms émergent — d’autres restent dans l’ombre. Tous ont payé le prix du refus.

Une République qui promet, puis trahit

En 1794, après des années de soulèvements dans les colonies, la Convention nationale abolit l’esclavage sur l’ensemble du territoire français. À Saint-Domingue, en Guadeloupe, en Guyane, cette décision bouleverse l’ordre colonial. Les ancien·nes esclaves deviennent citoyens — du moins sur le papier. Les rapports de domination, eux, ne disparaissent pas si vite.

Pendant quelques années, une société post-esclavagiste commence à se construire, dans un équilibre fragile. Des hommes noirs accèdent à des responsabilités militaires. Des enfants libres naissent d’anciens captifs. Mais dans les coulisses du pouvoir, les pressions économiques et politiques s’accumulent.

En 1802, Bonaparte, alors Premier Consul, signe la loi du 20 mai rétablissant l’esclavage dans les colonies où il avait été aboli. La mesure n’est pas annoncée de façon frontale : elle s’appuie sur des arguties juridiques, prétendant maintenir l’ordre “là où l’esclavage n’a pas été aboli” — mais elle vise en réalité à remettre les chaînes dans toutes les colonies où l’économie sucrière réclame des bras.

Guadeloupe, 1802 : une résistance farouche

En Guadeloupe, cette décision ne passe pas. Les populations noires libres, anciennement esclaves, refusent de revenir à l’ordre colonial. Le gouverneur Lacrosse, envoyé en métropole, est remplacé par le général Richepance, chargé de « rétablir l’autorité » par tous les moyens.

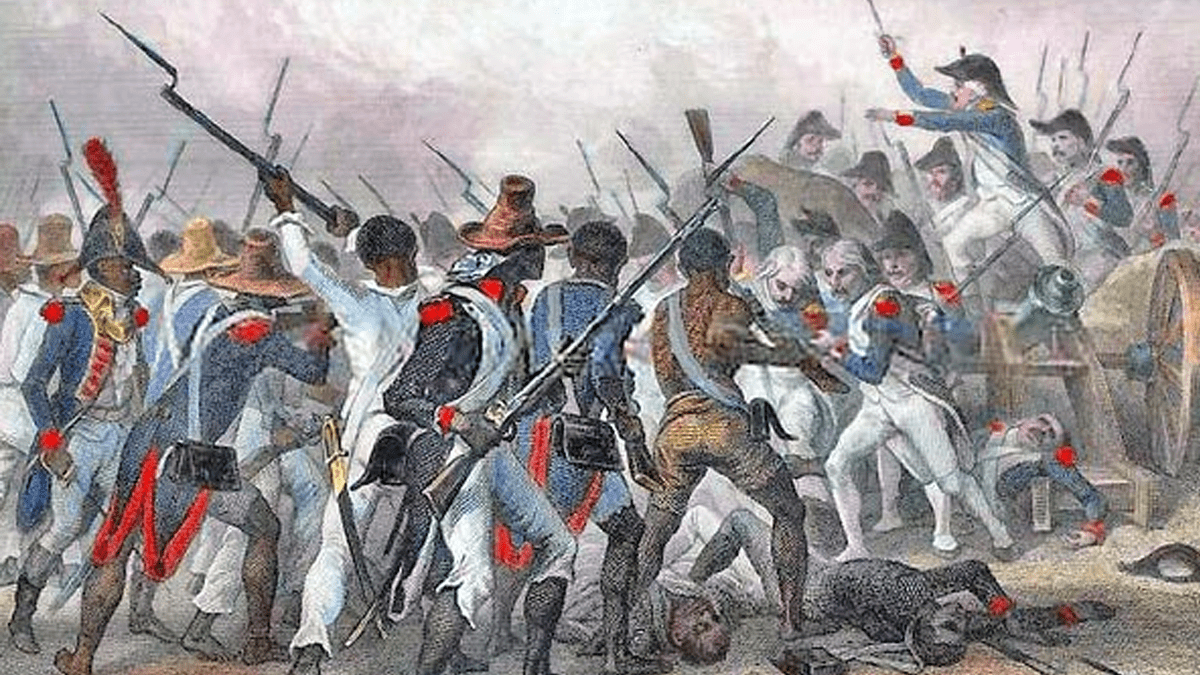

C’est dans ce contexte que se lève Louis Delgrès, officier républicain d’origine martiniquaise, fidèle aux idéaux de la Révolution. À ses côtés, Joseph Ignace, autre militaire formé sous la République, organise la résistance armée. Tous deux refusent de se soumettre à un régime qui revient sur ses engagements.

La révolte est massive mais rapidement isolée. Les insurgé·es sont acculés à Matouba, dans les hauteurs de la Basse-Terre. Plutôt que de se rendre, Delgrès et plusieurs de ses compagnons déclenchent une explosion le 28 mai 1802. Un acte de résistance ultime, pensé comme un refus de la honte.

Solitude et les autres : figures de l’ombre, mémoire mutilée

Dans ce combat, peu de femmes sont mentionnées dans les archives. Une seule figure émerge avec une certaine clarté : Solitude.

Les sources sur elle sont rares. Elle aurait été une femme métisse, née libre ou affranchie, qui rejoint les insurgés guadeloupéens. Capturée enceinte après la chute de Matouba, elle est maintenue en vie jusqu’à son accouchement. Elle est exécutée le lendemain, le 29 novembre 1802.

Ce que l’on sait d’elle est partiel, fragmentaire. Elle devient une figure plus visible grâce au roman La Mulâtresse Solitude (1972) d’André Schwarz-Bart, qui mêle faits historiques et fiction romanesque. Depuis, sa mémoire a été ravivée, notamment en Guadeloupe, puis à Paris, où un square porte désormais son nom.

Le livre est découpé en deux parties, Bayangumay et Solitude, suivies d’un épilogue.

La première partie narre la naissance, la jeunesse, le mariage de la Diola Bayangumay, jusqu’à ce qu’elle soit victime de la traite intra-africaine ; emmenée à Gorée, elle est contrainte de quitter l’Afrique pour la Guadeloupe. Dans la deuxième partie, Bayangumay a donné naissance à une mulâtresse, Rosalie dite « Deux-Ames », issue d’un viol dans le bateau qui l’emmenait aux Antilles, et que sa mère rejette et finit par abandonner pour rejoindre d’autres marrons.

Le récit suit le parcours de Solitude (c’est ainsi que Rosalie s’est elle-même renommée) depuis son rôle de « cocotte » dans sa petite enfance, sa période « zombi-cornes » durant laquelle elle est un être égaré que son âme a abandonné, vendue de plantation en plantation dans toute la Guadeloupe, puis de son propre marronnage sur les hauteurs de la Petite Rivière à Goyave et de la Soufrière – où elle fait la rencontre et tombe sous le charme du Moudongue Sanga – à son ralliement auprès des troupes de Louis Delgrès. Il s’inspire en partie des rares éléments connus de la vie de Solitude, incluant des événements historiques, comme l’abolition de l’esclavage puis son rétablissement par Napoléon Bonaparte.

Mais Solitude représente aussi tous les autres. Tous ceux dont on n’a pas retenu le nom. Tous ceux qui ont disparu sans statue, sans roman, sans plaque de rue. Les anonymes de la répression. Les enfants de l’abolition trahie.

Répressions et amnésies : la République à géométrie variable

La résistance guadeloupéenne est écrasée. Les troupes de Richepance rétablissent l’esclavage dans les faits dès juin 1802. L’ordre colonial est restauré : travail forcé, fouet, chaîne. L’économie de plantation reprend ses droits, avec l’aval du Consulat.

Le souvenir de cette résistance est longtemps ignoré. Delgrès est progressivement réhabilité au XXe siècle, d’abord localement, puis au niveau national. Il entre au Panthéon en 1998… symboliquement seulement : aucune dépouille, aucun cénotaphe. Juste une mention.

Quant à Solitude, il faut attendre 1999 pour qu’une statue lui soit dédiée à Basse-Terre. Et 2020 pour que Paris consacre un square à sa mémoire. Elle reste absente des manuels, des discours officiels, des hommages républicains. Comme tant d’autres.

Ni oubli, ni pardon

Le rétablissement de l’esclavage par Bonaparte n’est pas un “épisode”. C’est un basculement. Une trahison historique des idéaux révolutionnaires. Une décision qui s’est traduite en répressions, exécutions, et reconduction dans l’esclavage de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants.

Ce crime d’État reste peu évoqué dans les commémorations nationales. Il gêne. Il dérange. Mais il est indispensable d’y revenir — non pas pour entretenir une mémoire de la plainte, mais pour reconnaître une mémoire de la lutte.

Delgrès, Ignace, Solitude, et les innombrables oublié·es de 1802, ne demandaient pas des honneurs. Ils demandaient la liberté.

Commentaires

29 réponses à “Le retour de la chaîne”