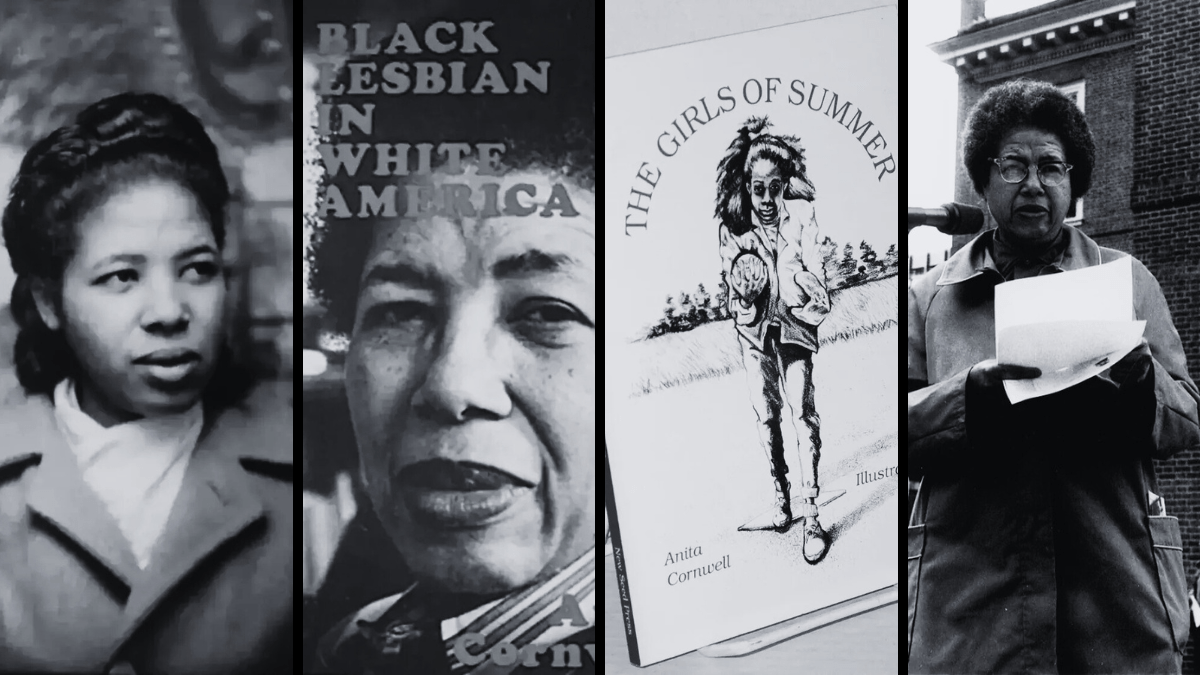

Anita Cornwell (1923-2023) a été une écrivaine et militante américaine dont l’importance commence seulement à être reconnue à sa juste valeur. Née en Caroline du Sud, elle a grandi dans une société profondément marquée par le racisme et la ségrégation.

Après des études au Bennett College, un établissement historiquement réservé aux jeunes femmes afro-américaines, elle s’est installée à Philadelphie.

Cornwell s’est d’abord fait connaître par ses articles et essais publiés dans des journaux communautaires, où elle explorait les thèmes du racisme, du sexisme et de l’homophobie. Elle est entrée dans l’histoire avec son livre Black Lesbian in White America (1983), le premier ouvrage de non-fiction aux États-Unis ouvertement écrit par une lesbienne noire. Elle y mêlait autobiographie, analyses politiques et critiques sociales, posant les bases de ce qui deviendrait plus tard un champ entier d’études : l’intersectionnalité1.

Elle a également écrit de la poésie et de la fiction, mais c’est surtout par ses essais qu’elle a marqué. Son travail est longtemps resté en marge du canon littéraire dominant, ignoré par les grandes maisons d’édition, mais il a circulé dans les cercles militants, féministes et LGBTQ+. À la fin de sa vie, des universitaires et des collectifs ont commencé à republier et valoriser son œuvre, reconnaissant sa contribution pionnière.

Anita Cornwell est décédée en mai 2023, à l’âge de 99 ans. Son parcours témoigne d’une résistance tenace face à la double invisibilisation : en tant que femme noire et en tant que lesbienne.

Et côté jeu de rôle ?

Cornwell peut inspirer le jeu de rôle de plusieurs façons :

- Comme personnage non joueur : une intellectuelle militante dans une campagne contemporaine, qui fournit aux PJ un regard critique sur la société, ou un soutien discret dans une enquête impliquant des communautés marginalisées.

- Comme source thématique : ses écrits ouvrent la voie à des scénarios centrés sur l’intersection des oppressions, où les personnages ne luttent pas seulement contre un antagoniste, mais contre des systèmes.

- Dans l’historique : replacer une figure comme elle dans les années 70-80 (par exemple dans une campagne Cthulhu Now ou White Lies années 80) peut amener des pistes de jeu autour des milieux militants, de la contre-culture et des minorités en lutte.

Bref, Anita Cornwell n’est pas seulement un nom à retenir dans l’histoire littéraire et militante : c’est aussi une voix qui peut enrichir nos univers de jeu en y introduisant des perspectives trop souvent négligées.

- Le terme intersectionnalité vient de la juriste et chercheuse afro-américaine Kimberlé Crenshaw, qui l’a popularisé à la fin des années 1980. L’idée est assez simple mais puissante : Une personne ne subit pas les discriminations de manière isolée (par exemple uniquement le racisme ou uniquement le sexisme). Ces discriminations peuvent s’entrecroiser (s’intersecter), et produire des effets spécifiques.

Par exemple, une femme noire peut être confrontée à des formes de sexisme différentes de celles vécues par les femmes blanches, et à des formes de racisme différentes de celles vécues par les hommes noirs. Son expérience ne se résume donc pas à « racisme + sexisme » : c’est une situation singulière, qui exige une analyse propre.

L’intersectionnalité, c’est donc une méthode d’analyse des oppressions imbriquées (sexisme, racisme, homophobie, classisme, validisme, etc.) pour comprendre comment elles se combinent dans la vie réelle des personnes.

Dans le cas d’Anita Cornwell, même si le mot n’existait pas encore quand elle écrivait, ses textes montraient déjà comment être à la fois noire et lesbienne impliquait une double invisibilisation et un combat sur deux fronts. Elle faisait donc de l’intersectionnalité avant l’heure, en pratique. ↩︎

Laisser un commentaire