Les années 80/90, ce sont deux décennies coincées entre l’analogique et le numérique, entre la Guerre froide et la mondialisation, entre la K7 et le CD, le Minitel et Internet. Trop récentes pour être de l’histoire lointaine, trop lointaines pour être familières à celles et ceux qui n’ont connu que le smartphone.

Sur nos tables, c’est un décor fascinant : on y retrouve les trames classiques de l’Appel de Cthulhu, mais dans une ambiance saturée de VHS mal copiées, de coupures de presse anxiogènes et de chansons passées à la radio FM. Une époque où les peurs collectives n’étaient pas des hashtags, mais des unes de Paris Match ou des reportages d’Envoyé Spécial.

Pourquoi ces années sont un terreau si riche

Climat mondial. La chute du mur de Berlin (1989), la guerre du Golfe en direct sur CNN (1991), les guerres balkaniques au JT. Derrière l’euphorie techno-pop, un monde instable et sanglant.

Objets quotidiens. Le bottin, le Minitel rose, les Polaroids sans zoom, les cabines téléphoniques qui sentent la bière. Autant d’artefacts aujourd’hui exotiques.

Faits divers. La “panique satanique”, les crimes occultistes relayés dans Détective, les sectes qui font la une (Ordre du Temple Solaire, 1994).

Esthétique. Cold wave en cave, rave illégale sous un pont, rap français balbutiant (IAM, NTM), metal qui passe encore pour une menace sociale.

Les pièges et précautions

Choc générationnel.

Pour un·e joueur·se né·e en 2000, tout ça relève déjà de l’archéologie. Montrer une photo de flash jetable ou faire écouter le bruit d’un modem 56k, c’est presque du musée vivant. Bon, encore que, soyons honnêtes, les flash uniques jetables c’était déjà dépassé dans les années 90.

Les clichés.

Les séries policières de TF1 ne montrent pas la réalité des quartiers, tout comme X-Files stylisait l’Amérique. Il faut fouiller plus bas : les reportages, les fanzines, les journaux à sensation.

Sensibilité.

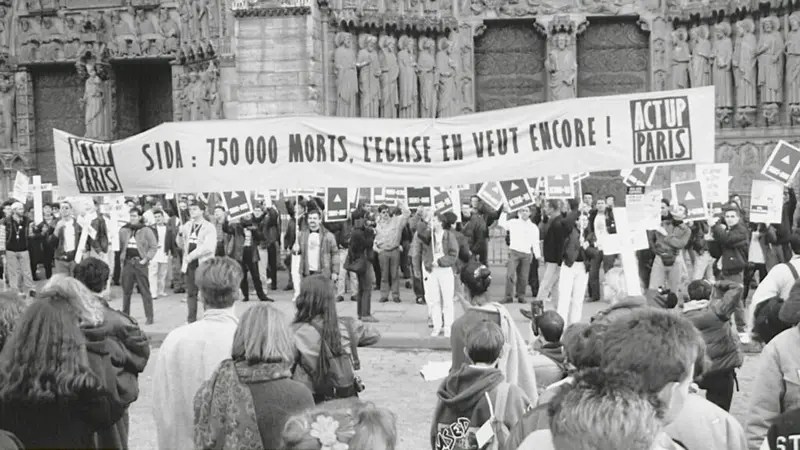

Sida, héroïne, violence policière, guerres. Ce ne sont pas des décors neutres, mais on peut choisir de les aborder frontalement ou de les garder en arrière-plan.

Conseils de mise en scène

S’appuyer sur les supports analogiques. Des flyers de concerts goth photocopiés, des coupures de journaux sensationnalistes, une cassette audio qui grésille.

Jouer avec l’attente. Le labo photo qui met une semaine, le courrier qui se perd, le fax qui bave. La lenteur est dramatique.

PNJ ancrés dans le réel. Le disquaire underground qui vend des imports Front 242, le vendeur de vidéoclub qui garde sous le comptoir Faces of Death (1978, interdit mais circulant en VHS), la bibliothécaire qui soupçonne tout le monde de satanisme.

La musique comme ambiance. Pas seulement Metallica et Cure, mais aussi Throbbing Gristle, DAF, ou des K7 live d’Indochine passées mille fois.

Inspirations underground

Films bis des vidéoclubs : Street Trash (1987), The Burning (1981), Evil Dead (1981), Cannibal Holocaust (1980, circulant en VHS pirate). Films qu’on se prêtait sous le manteau, plus effrayants par leur réputation que par leur contenu.

Fanzines photocopiés : Get Busy pour le rap français naissant, Prémonition pour la scène new-wave et rock indé, ou encore Rad Party du côté punk/hardcore. On trouvait aussi, dans certains disquaires spécialisés, des bulletins goth/indus bricolés à la photocopieuse, saturés de collages, de textes rageurs et de slogans en noir et blanc.

Faits divers : l’affaire de Carpentras (1990), l’incendie criminel du cinéma Le Palace à Paris (1990), les suicides collectifs de l’Ordre du Temple Solaire (1994-1997). Des événements qui flirtaient déjà avec le scénario d’horreur.

Littérature francophone :

- La Sirène rouge (Maurice G. Dantec, 1992) — polar techno-noir.

- Le Vol des cigognes (Jean-Christophe Grangé, 1994) — thriller global et paranoïaque.

- Boulevard des banquises (Serge Brussolo, 1990) — dystopie glaciale et cauchemardesque.

Si loin, si proche

Rejouer les années 80/90 aujourd’hui, c’est faire de l’archéologie de l’ordinaire : reconstituer le bruit d’un modem, le poids d’un walkman, l’attente d’un coup de fil. C’est aussi assumer les ombres de cette époque : les sectes, le sida, les rumeurs paranoïaques qui circulaient de kiosque en kiosque.

C’est une époque où l’on pouvait trembler devant une rumeur lue dans Détective, où un flyer trouvé dans une boîte aux lettres déclenchait des fantasmes de “satanistes” en banlieue. Une époque où la peur était lente, poisseuse, où l’information ne circulait pas en flux tendu mais en vagues lourdes.

Ni totalement moderne, ni déjà historique. Un entre-deux parfait pour le jeu de rôle, où l’on peut revisiter une modernité déjà spectrale, une époque assez proche pour être crédible et assez lointaine pour être inquiétante.