Il y a des lieux qui restent dans l’ombre. Pas parce qu’ils ne méritent pas la lumière, mais justement parce que leur histoire, une fois éclairée, fait mal. Thiaroye, camp militaire en périphérie de Dakar, en est un. Et le 1er décembre 1944, son nom devient synonyme d’un massacre dont la France n’a pas voulu se souvenir.

Mais avant ce jour, il y a tout le reste. Et c’est là que commence vraiment le drame.

Ceux qu’on avait oubliés

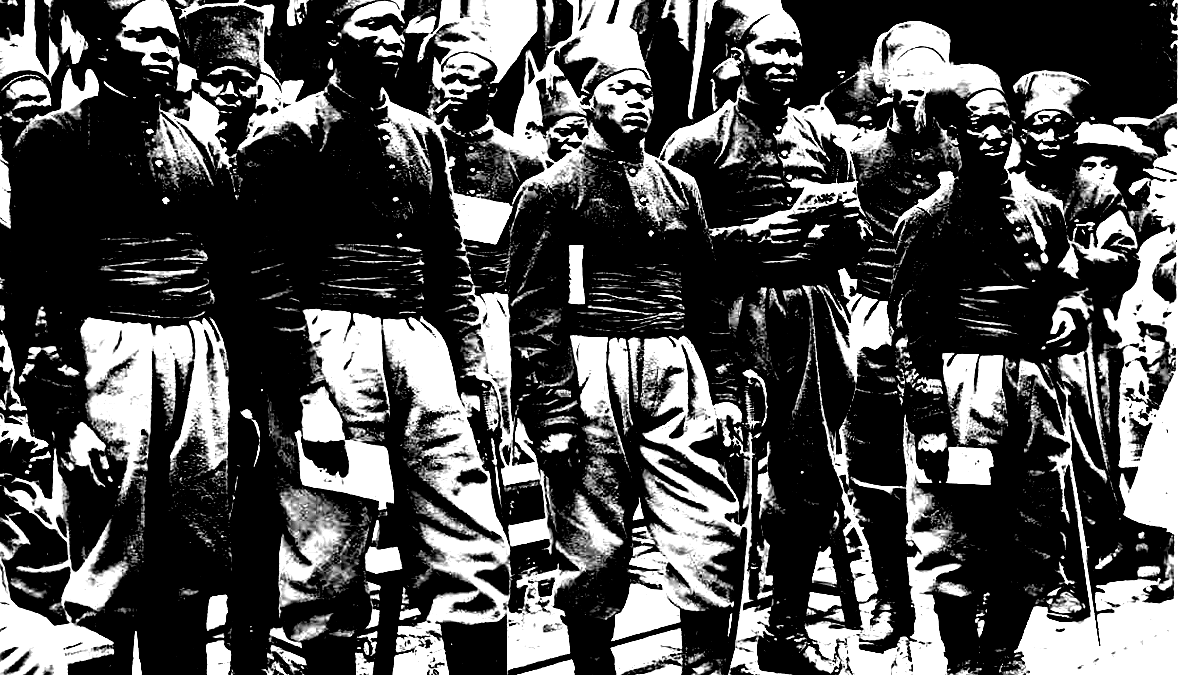

L’histoire commence en Europe. Les tirailleurs dits « sénégalais », qui venaient en réalité de toute l’Afrique de l’Ouest colonisée, ont été enrôlés de force ou par promesse. Ils ont combattu l’ennemi nazi, parfois jusqu’à être faits prisonniers de guerre. Et lorsque la guerre commence à tourner en faveur des Alliés, ces hommes, pourtant anciens captifs des stalags allemands, ne sont pas renvoyés directement chez eux.

Ils sont regroupés, encadrés, déplacés d’un camp à l’autre. On les regroupe, on les trie. Ceux-là seront démobilisés. Ceux-là réaffectés. Ceux-là mis en attente. Et c’est à Thiaroye qu’ils arrivent à la fin de l’année 1944. Entre 1 200 et 1 600 hommes, selon les estimations. Ils ont survécu aux combats, à la captivité, à l’humiliation — ils n’attendent qu’une chose : leur solde et leur liberté.

Mais ce qu’on leur donne, ce sont des comptes truqués, des traitements inégaux, des retenues arbitraires. On les suspecte, on les surveille, on les infantilise. Une France en pleine reconstruction, qui aime à se dire « libérée », leur sert une administration coloniale où l’esprit de Vichy n’a pas disparu, juste changé d’uniforme.

La peur blanche

Les tensions montent. Le 20 novembre, un groupe de tirailleurs refuse de monter dans un train pour être réaffecté. Le ton monte, un incident éclate. Mais il n’y a ni morts ni blessés. Seulement des hommes qui réclament leur dû, et qui n’acceptent pas que leur engagement soit payé en promesses creuses.

Plutôt que de négocier, on militarise. Le colonel Dagnan envoie un télégramme à Paris. Il y décrit la situation comme explosive, et réclame des renforts. Officiellement, il s’agit de prévenir un soulèvement. En réalité, tout est déjà en marche pour un encadrement musclé. Le camp est bientôt encerclé. Des troupes coloniales arrivent, avec blindés légers et munitions réelles.

Les tirailleurs, eux, sont désarmés.

1er décembre 1944, l’aube d’un mensonge

Ce matin-là, les anciens prisonniers sont convoqués sur l’esplanade. L’armée les encercle. La version officielle dira qu’il y a eu rébellion, attaque contre les officiers. Mais tout laisse penser que l’ordre de tirer a été anticipé. Le feu est ouvert. Personne ne parle d’avertissement.

Le nombre de morts ? Officiellement, 35. Mais ceux qui ont enquêté plus tard — historiens, témoins, enfants de disparus — parlent de chiffres bien plus élevés. Peut-être une centaine. Peut-être davantage. Des fosses communes. Des corps sans sépulture.

Ceux qui survivent sont envoyés à Bamako. Jugés pour mutinerie. Condamnés, humiliés une fois encore. Et les vrais responsables, eux, sont décorés, promus, ou à l’inverse cassés ou recasés dans d’autres colonies.

Une République de carton-pâte

Thiaroye n’est pas qu’un épisode honteux de la décolonisation. Ce n’est pas un accident. C’est une démonstration de force d’une armée française qui, en 1944, même ralliée à la France libre, porte encore l’ADN d’un racisme profond. Ce n’est pas un reste du régime de Vichy : c’est son prolongement logique, dans une administration coloniale qui a juste changé de chef, pas de logiciel.

Des généraux de carrière, pétris d’habitudes autoritaires. Des officiers qui n’ont jamais vu ces tirailleurs comme leurs égaux. Une hiérarchie qui préfère le silence à la justice. Et un gouvernement provisoire, de Gaulle compris, qui ne dit rien. Parce qu’il y a la guerre encore. Parce que l’empire doit tenir. Parce que l’ordre passe avant la mémoire.

Yves de Boisboissel (1886-1960) est un militaire français, général des troupes coloniales.

Après une carrière entière dans les troupes coloniales, il est nommé général en chef des troupes de l’Afrique-Occidentale française à la fin de la Seconde Guerre mondiale ; à ce poste, il approuve la préparation de la répression des tirailleurs du camp de Thiaroye qui aboutit au massacre de Thiaroye.

Et pourtant…

Il y aura des protestations. Quelques élus, en métropole, oseront parler. Jean Silvandre, notamment, prendra la parole à l’Assemblée. Des lettres ouvertes, des tribunes, quelques journalistes pas encore muselés. Mais l’appareil d’État est plus fort. Il classe, il corrige, il oublie.

Jean Silvandre est présent à Dakar le 1er décembre 1944 lorsque les tirailleurs sénégalais rapatriés sont massacrés au camp de Thiaroye et s’exprime publiquement pour condamner le massacre dès 1945

Ce n’est qu’en 1988 qu’un film — Camp de Thiaroye, d’Ousmane Sembène — met en scène cette horreur. Et ce n’est que récemment, très récemment, que le mot « massacre » est officiellement prononcé. Huit décennies de déni.

Pourquoi en reparler aujourd’hui ?

Parce que ce n’est pas une histoire du passé.

Parce que Thiaroye pose des questions brûlantes sur ce que c’est qu’un soldat, qu’un citoyen, qu’un homme sous uniforme.

Parce que dans nos récits, dans nos tables de jeu, dans nos mondes fictifs, on croise parfois des personnages comme ceux de Thiaroye — mais on oublie qu’ils ont existé.

On joue des résistants, des infiltrés, des saboteurs. On fait exploser des trains, on détourne des archives, on démantèle des réseaux. Mais dans le réel, ceux qui ont osé dire non, parfois sans arme, parfois sans haine, ont été fauchés. Et recouverts de silence.

Tu veux qu’on parle de complot dans un scénario uchronique ?

Parlons de ceux-là : les officiers infiltrés, les ordres suspects, les faux rapports, les manipulations mentales ou mystiques pour masquer la vérité.

Le Soleil Noir n’a même pas besoin de sorcellerie pour opérer. Il a des télégrammes et des tampons.

On peut jouer autour de ça. Peut-être. Mais d’abord, on écoute. On lit. On nomme. Et on n’oublie pas que dans ce cas, la vérité n’a pas été écrite par les vainqueurs — elle l’a été par les tueurs.

Et qu’il a fallu attendre bien trop longtemps pour commencer à la lire entre les lignes.