the ladybirds

the ladybirds

the ladybirds

the ladybirds

Un même nom, plusieurs histoires, et une série de scandales qui en disent long sur les années 60 et 70. Les Ladybirds, ce sont à la fois des choristes britanniques tout à fait convenables et des groupes de rock féminins qui ont embrassé — ou subi — l’étiquette du « topless band ». Entre happening libertaire et attraction de cabaret, leur parcours balance entre l’anecdotique et le révélateur, entre objectivation et affirmation.

Les Ladybirds, pluriel

Au départ, il y a les Ladybirds britanniques, chœurs pop propres sur eux, régulières du Benny Hill Show à la télévision. Pas un téton à l’horizon.

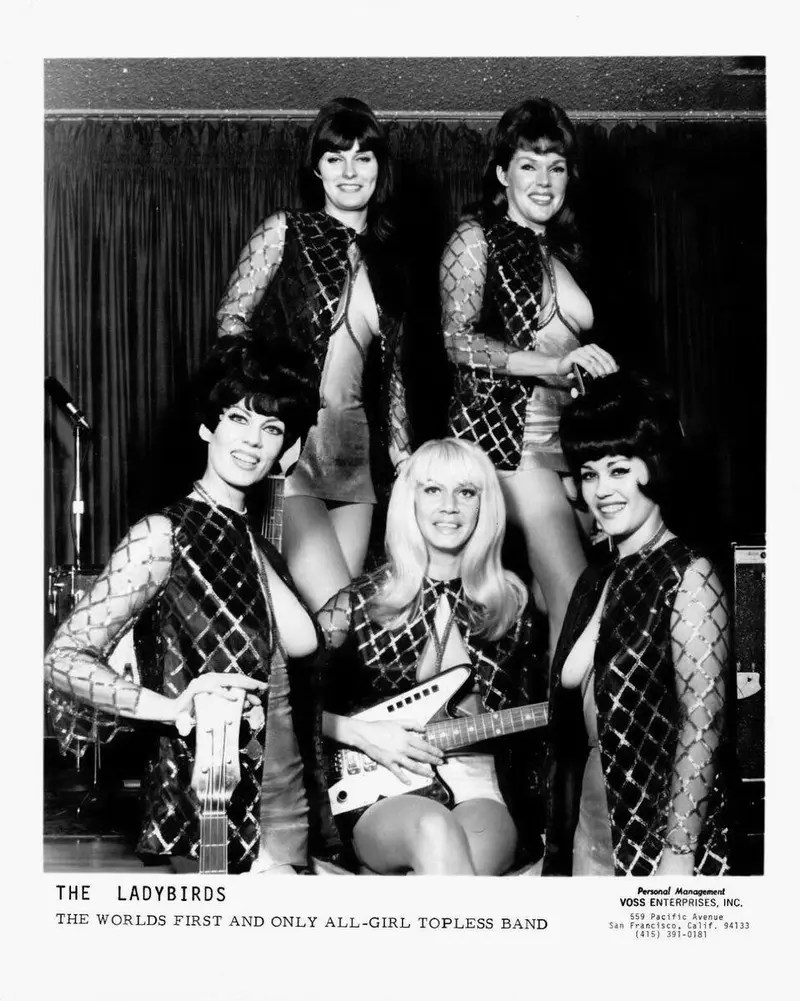

Puis surgissent d’autres Ladybirds : les Américaines de San Francisco, créées en 1966 par Davey Rosenberg. Elles venaient du monde des bars topless de North Beach, et certaines avouaient au début ne faire que « mimer » leurs instruments avant d’apprendre vraiment à en jouer.

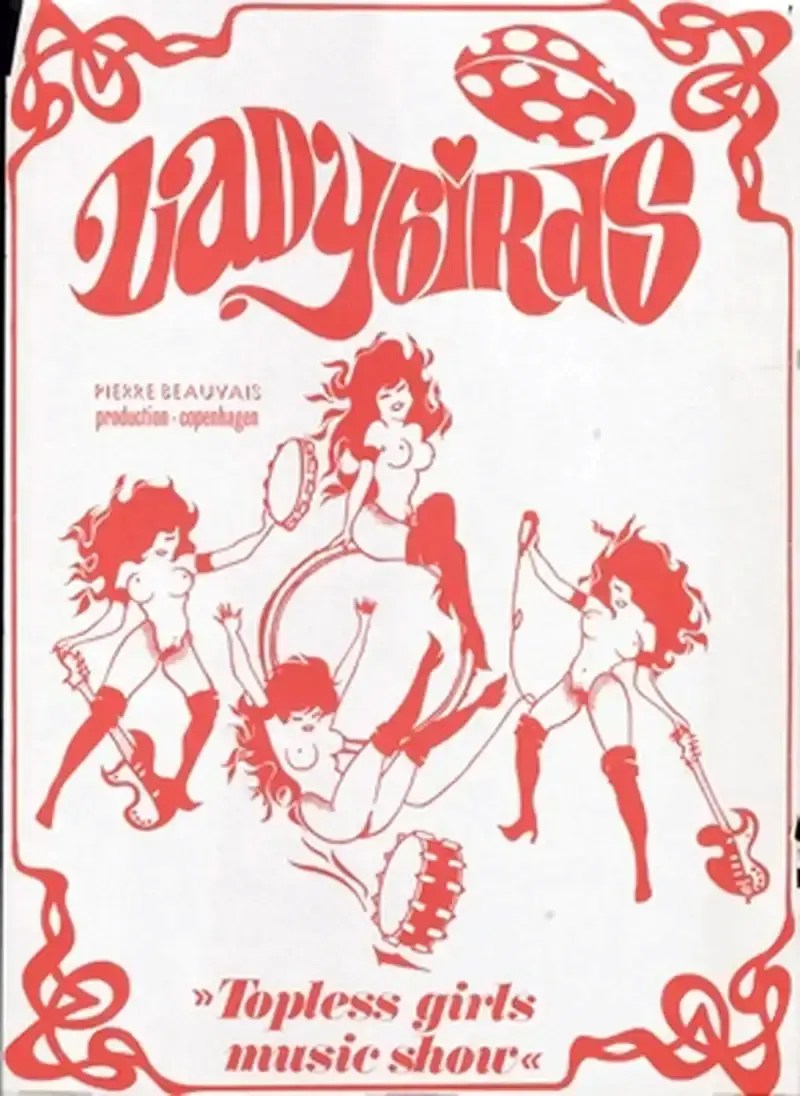

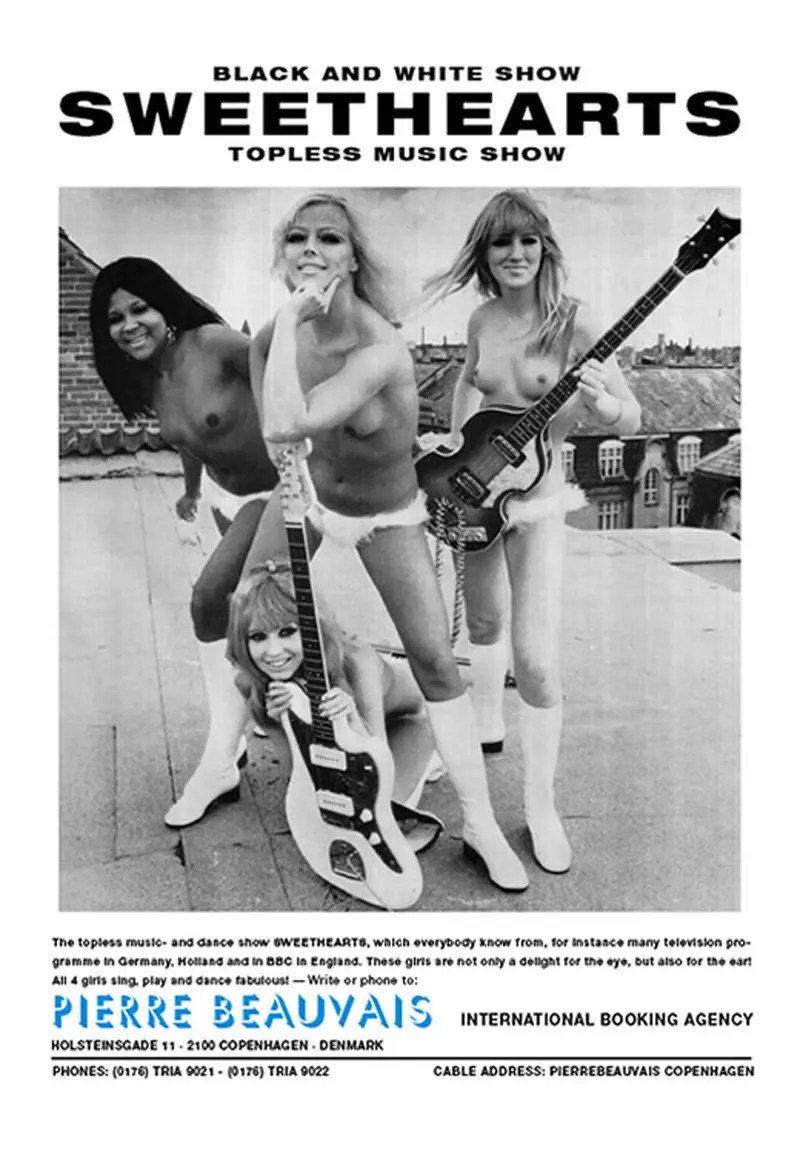

Et enfin, les Danoises, fondées en 1968 à Copenhague par le producteur Pierre Beauvais. Ce dernier avait déjà travaillé avec le groupe The Strangers (formé en 1959, devenu ensuite The Rangers) et produira aussi les Sweethearts, autre formation danoise de musiciennes topless.

Trois réalités très différentes, mais un même nom, comme si la société ne voyait dans ces femmes qu’un seul archétype, interchangeable.

Provocation et scandale

Les Ladybirds américaines font scandale à New York dès leur première apparition au Crystal Room : la police exige des cache-tétons. À Las Vegas, la Musicians Protective Union menace de grève si elles n’enfilent pas de blouses, ce que le public ne verra jamais : « La dernière contribution de Las Vegas à la culture est un groupe de filles topless, qui a augmenté l’intérêt du public pour la musique », ironise un journaliste.

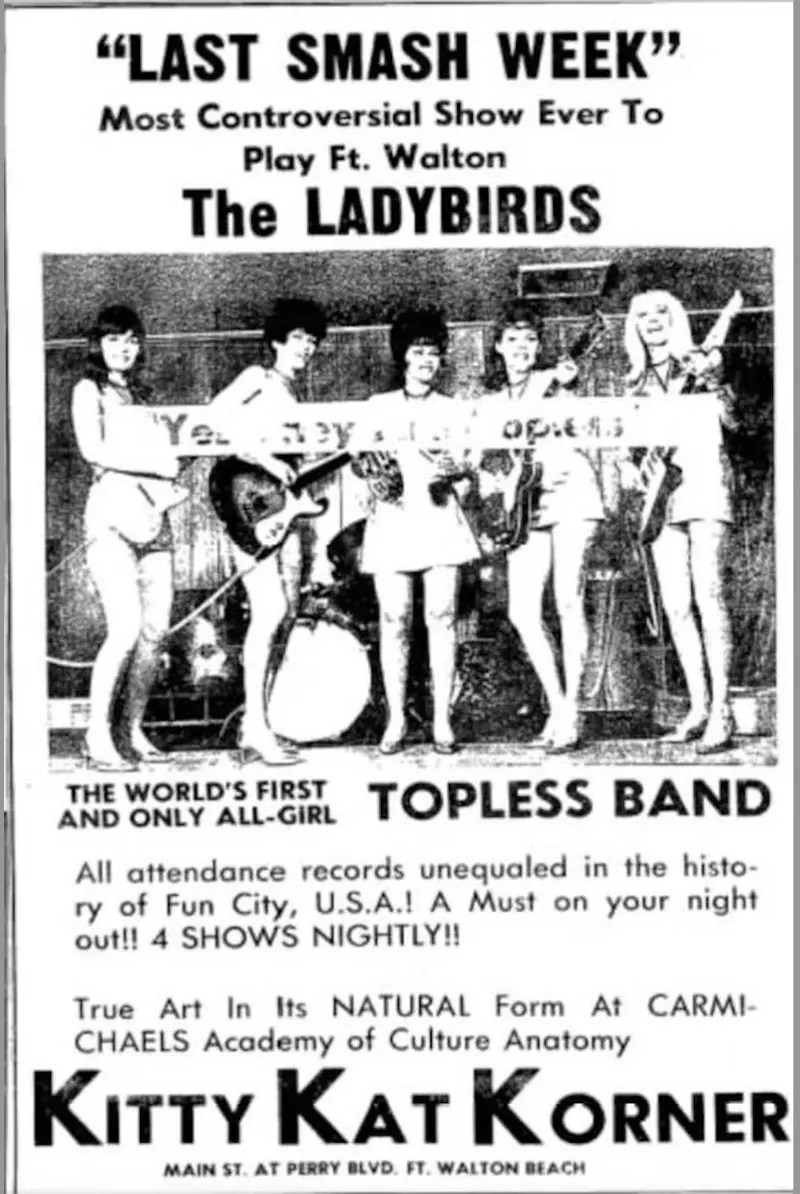

À Mexico en 1969, le gouvernement les fait expulser de scène. À Fort Walton Beach (Floride), elles sont arrêtées pour « conduite désordonnée ». Même leurs apparitions improvisées — sur un car-wash ou, plus étonnant encore, sur un camion à Wall Street — finissent par déclencher arrestations et poursuites.

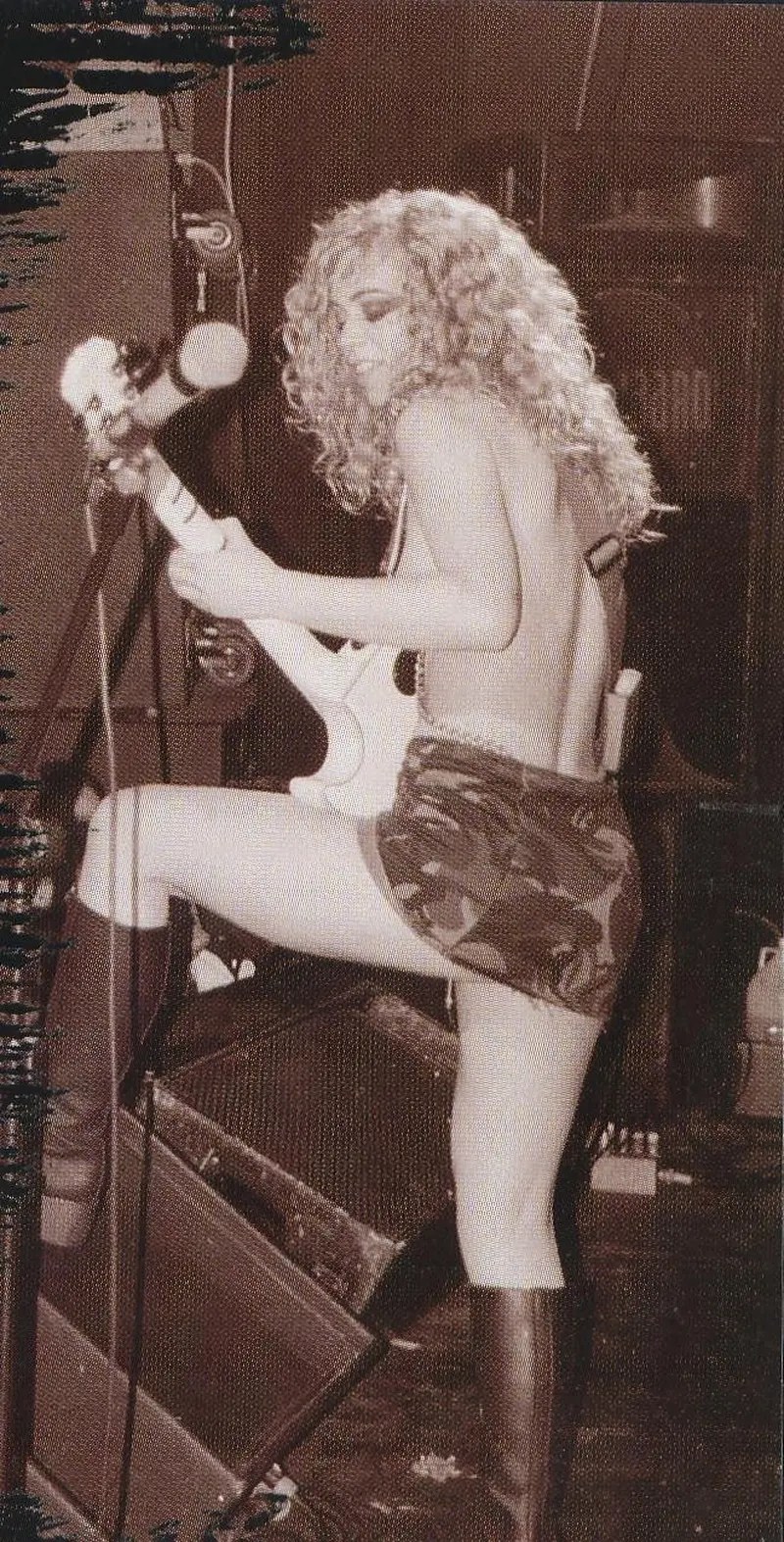

Les Danoises, de leur côté, jouent à Bergen (Norvège) en 1968 sous surveillance policière, en première partie des New Yardbirds (qui deviendront Led Zeppelin). Elles poursuivent leurs tournées européennes, parfois jusqu’au scandale complet : en 1973, à Bristol, l’une d’elles finit totalement nue, offrant son bikini en souvenir à un spectateur.

Entre happening et musique

Ce qui frappe, c’est la bascule. D’abord attractions de cabaret, certaines Ladybirds deviennent véritables musiciennes. Les sets reprennent The Hollies, The Supremes, puis s’ouvrent à des compositions rock plus solides. L’anecdote se transforme en carrière.

Mais la presse ne retient que la nudité. Leurs managers — qu’il s’agisse de Voss Boreta, mari de la danseuse topless Yvonne D’Angers, ou même du golfeur Raymond Floyd, reconverti en patron de bar et « investisseur » dans les girls bands topless — les enferment dans ce rôle d’icônes sulfureuses.

Héritages et fantômes

Les Ladybirds n’ont jamais connu de véritable succès discographique. Mais elles ont laissé une empreinte trouble :

Le film The Wild, Wild World of Jayne Mansfield (1968) contient une séquence live des Ladybirds américaines.

Des groupes dérivés comme The Hummingbirds ou The Sweethearts (elles aussi produites par Pierre Beauvais) ont pris la relève, prolongeant l’idée du « topless band ».

Plus tard, des formations comme Rockbitch et The SoapGirls reprendront cette logique, mais en y ajoutant une dimension politique et militante assumée, transformant la provocation en manifeste féministe et libertaire.

En Conclusion

Les Ladybirds ne sont pas à « réhabiliter » comme groupe oublié, mais à observer comme un témoignage dérangeant : celui d’une époque où la libération des corps passait aussi par leur exposition marchande.

Entre happenings topless et tentatives musicales réelles, elles révèlent le paradoxe d’une scène rock qui ne savait pas encore quoi faire des femmes : objets ou sujets, gimmicks ou musiciennes.

Et le jeu de rôle dans tout ça ?

Les Ladybirds comme déclencheur de scénario

Les années 60/70 sont un terrain de jeu idéal : guerre du Vietnam, tensions de la Guerre froide, contre-culture, luttes sociales, paranoïa sécuritaire. Dans ce tumulte, un groupe comme les Ladybirds — sulfureux, itinérant, médiatisé — devient un point de convergence parfait pour les intrigues.

Avec des pistes réalistes (sans fantastique)

Réseaux occultes : managers, promoteurs et « investisseurs » ne sont pas toujours nets : blanchiment d’argent, mafia, CIA infiltrant les milieux contestataires… Les Ladybirds deviennent un écran de fumée pour des affaires bien plus sombres.

Scandale moral : une descente de police tourne mal, les PJ sont témoins (ou accusés). Les Ladybirds deviennent l’objet d’un procès médiatique où chacun cherche à récupérer l’affaire : politiciens, églises, presse.

Conflit générationnel : le groupe attire une jeunesse avide de liberté. Les PJ peuvent être des étudiants, des militants, ou des journalistes pris dans l’effervescence.

Voyage de tournée : accompagner ou croiser les Ladybirds en Europe, au Mexique ou aux États-Unis. Leurs concerts servent de prétexte pour explorer différents contextes (manifestations étudiantes, corruption locale, mafia des clubs).

Astuce MJ : selon le ton de ta campagne, les Ladybirds peuvent n’être qu’une rumeur entendue à la radio, une affiche dans une rue de Copenhague, ou un PNJ collectif récurrent — provocateur, insaisissable, miroir des contradictions de l’époque.

Ou des pistes plus fantastiques

Horreur psychédélique : entre LSD et happenings nudistes, les perceptions se brouillent. Était-ce une hallucination collective, ou bien un contact avec une autre réalité ?

Ambiance Cthulhu Now : sous les lumières psychédéliques d’un concert, quelque chose d’indicible se manifeste. Le public croit à un happening, mais les PJ savent que des forces plus anciennes s’invitent sur scène.

Paranoïa Guerre froide : un agent du KGB ou de la CIA infiltre la tournée. Mais que cherche-t-il vraiment ? Un microfilm caché dans un ampli ? Une musicienne soupçonnée d’être espionne ? Ou bien les Ladybirds elles-mêmes comme « couverture » pour des opérations secrètes ?

des Thématiques à exploiter

Libération vs exploitation : comment les PJ interprètent-ils les Ladybirds ? Victimes manipulées, ou artistes assumant pleinement leur provocation ?

Contrôle social : la nudité choque, mais cache peut-être des transgressions plus dangereuses (politiques, sexuelles, mystiques).

Voyeurisme et pouvoir : les PJ eux-mêmes sont-ils témoins extérieurs, spectateurs fascinés, ou acteurs impliqués dans ce théâtre social ?