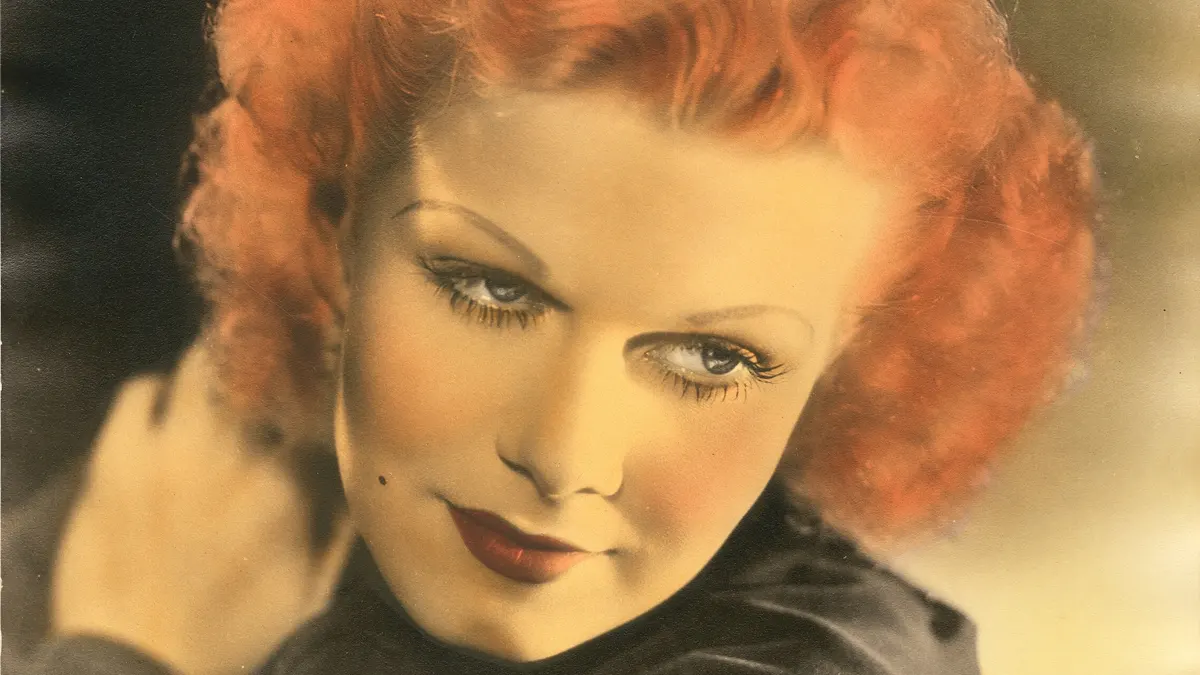

Avant que le Code Hays ne vienne corseter la production hollywoodienne et aseptiser ses récits, il y eut des films qui mordaient franchement. La Femme aux cheveux rouges (Red-Headed Woman, 1932) de Jack Conway est de ceux-là. Produit par la MGM en pleine ère pré-Code, ce film n’a pas seulement fait grincer des dents : il a incarné à lui seul l’idée même de ce que les ligues de morale voulaient bannir des écrans.

L’ascension sociale par les bas résille

Lillian “Lil” Andrews (Jean Harlow) est secrétaire dans une petite ville de l’Ohio. Mais Lil n’a rien d’une figure docile : elle veut grimper l’échelle sociale, coûte que coûte. Elle séduit son patron marié, William Legendre Jr., provoque son divorce, puis l’épouse. Mais dans ce monde d’hommes où les apparences comptent plus que tout, la place qu’elle convoite n’est jamais vraiment à sa portée. Méprisée par la haute société, Lil tente alors de forcer son intégration par d’autres moyens : séduction, chantage, double jeu. Son ambition se nourrit de cynisme, et sa chute, lorsqu’elle vient, ne ressemble jamais à une punition morale.

Car La Femme aux cheveux rouges ose ce qu’Hollywood n’osera plus avant longtemps : mettre en scène une femme qui revendique son désir — désir d’ascension, désir de pouvoir, désir sexuel — sans la punir par la mort ou la repentance. Certes, elle échoue à s’intégrer. Mais dans la scène finale, on la retrouve à Paris, richement entretenue, pas repentante pour un sou. La morale patriarcale en prend un coup.

Un scénario explosif… réécrit pour être plus “acceptable”

Le film est adapté d’un roman de Katharine Brush par Anita Loos, après qu’un premier scénario signé F. Scott Fitzgerald a été jugé “trop sérieux”. Déjà, la mécanique de l’industrie se met en place : il faut édulcorer, alléger, faire sourire pour mieux faire passer la pilule. Derrière la comédie romantique, c’est pourtant un pamphlet social qui se joue : celui d’une société américaine puritaine qui méprise les classes laborieuses et diabolise toute femme refusant de rester à sa place.

Le contexte de production lui-même est révélateur : Irving Thalberg, producteur légendaire de la MGM, doit négocier directement avec le bureau de Will Hays pour éviter la censure.

Résultat : 17 coupes imposées, notamment dans les scènes jugées trop sexuelles ou “suggestives”. Malgré cela, les ligues de vertu s’indignent encore : comment tolérer qu’une “femme fatale” tire sur un homme sans être punie ? Comment admettre qu’elle survive sans rédemption ?

Une menace pour l’ordre moral américain

La Femme aux cheveux rouges n’a pas seulement choqué : il a alimenté les arguments des partisans de la censure. Deux ans plus tard, en 1934, le Code Hays sera appliqué avec rigueur.

Le cinéma hollywoodien entrera alors dans une longue période de normalisation où toute sexualité féminine deviendra suspecte, où l’adultère ne sera toléré qu’à condition d’être puni, et où les femmes ambitieuses seront réduites à la caricature.

Mais ce film, à sa manière, est un acte de résistance. En filmant une héroïne qui ne s’excuse jamais d’exister, en exposant sans fard les hypocrisies d’une classe dominante prompt à condamner ce qu’elle pratique elle-même, il ouvre une brèche dans le récit hollywoodien traditionnel. On peut même y lire, en creux, une critique de l’ordre patriarcal : Lil est peut-être amorale, mais elle est aussi lucide sur les règles du jeu social. Et elle les joue mieux que les hommes.

Pour la table : intrigues et scandales à jouer

La Femme aux cheveux rouges offre de nombreuses pistes pour enrichir une campagne, surtout dans des jeux centrés sur les dynamiques sociales ou les intrigues de pouvoir :

- L’ascension sociale à tout prix : un·e PNJ charismatique et controversé·e utilise charme, séduction et manipulation pour grimper dans la hiérarchie d’une grande entreprise, d’un ministère ou d’une société secrète. Les PJ sont témoins ou complices — mais à quel prix ?

- Scandale et surveillance : une enquête sur des photos compromettantes, un chantage amoureux ou une affaire d’adultère menace de faire exploser un réseau politique. Les joueurs doivent choisir entre vérité et réputation.

- Justice ou hypocrisie : un procès ou une campagne de presse vise à faire tomber une femme “immorale” — mais les véritables corrupteurs se trouvent ailleurs.

- Vengeance post-rejet : un ancien·ne amant·e tire sur un personnage central de la campagne, ou orchestre sa chute, déclenchant une série de représailles et de révélations.

Ces idées fonctionnent aussi bien dans un contexte Cthulhu années 30 (où la haute société cache ses secrets dans les alcôves) que dans un univers Falkenstein ou Mega 5e (où les jeux de pouvoir traversent les mondes).

Pourquoi revoir ce film aujourd’hui ? Parce qu’il raconte ce qu’Hollywood aurait pu devenir sans bâillon moral. Parce qu’il montre une héroïne qui refuse de s’excuser d’exister. Parce qu’il expose l’hypocrisie sociale sous des dehors légers. Et parce qu’il rappelle, surtout, qu’avant d’être domestiqué, le cinéma pouvait encore être subversif.