Entre les années 1940 et les années 1970, un type de magazine destiné à un lectorat masculin a connu son âge d’or : les men’s adventure magazines (ou MAMs). Mélangeant récits sensationnalistes, guerre, survie, érotisme soft et masculinité exacerbée, ces publications ont marqué leur époque avant de tomber dans l’oubli.

Pourtant, elles ont largement influencé la culture populaire, du cinéma aux comics, en passant par certains jeux de rôle et la littérature de genre. Leur imagerie forte et leur ton outrancier ont laissé une empreinte indélébile sur les récits d’action et d’aventure modernes, et ce, même si leurs valeurs doivent aujourd’hui être recontextualisées.

Origines et contexte

Les men’s adventure magazines prennent racine dans la tradition des pulps des années 1920-30, mais avec un positionnement plus proche des true crime magazines et des récits de guerre popularisés après la Seconde Guerre mondiale.

Leur ascension s’explique par un lectorat masculin avide d’histoires de héros intrépides, de soldats invincibles et de rescapés face à des dangers exotiques. Avec la montée du format de poche et du magazine illustré, les éditeurs ont vu une opportunité d’adapter le modèle pulp à un public plus adulte, en misant sur une imagerie plus choquante et des récits encore plus outranciers.

En parallèle, la montée des tensions géopolitiques durant la Guerre froide a offert un terreau fertile à ce type de récits. L’ennemi était partout : dans les jungles d’Asie du Sud-Est, derrière le rideau de fer soviétique, caché dans les ruines nazies laissées par la guerre. Les héros de ces magazines devaient triompher de toutes ces menaces, dans un mélange d’idéalisme simpliste et de violence décomplexée. L’objectif était autant de distraire que de renforcer un certain sentiment de supériorité occidentale face aux dangers perçus de l’époque.

Un cocktail explosif de thèmes

Les MAMs sont caractérisés par un mélange improbable de récits héroïques, d’exagérations absurdes et d’illustrations percutantes. Parmi les thématiques les plus courantes :

- Horreurs de la guerre : Des histoires prétendument vraies de soldats affrontant des ennemis impitoyables, souvent avec une propagande anti-communiste marquée durant la Guerre froide. Ces récits insistaient sur l’endurance héroïque des soldats et la barbarie de l’ennemi.

- Survie extrême : Des récits où des hommes se battent contre des bêtes féroces, des jungles hostiles ou des hordes d’ennemis sans fin. Certains magazines mettaient en scène des survivants naufragés, des explorateurs piégés dans des territoires hostiles, ou encore des vétérans livrés à eux-mêmes dans une nature inhospitalière.

- Séduction et trahison : Des femmes fatales, des espions séducteurs et des missions où le protagoniste oscille entre son devoir et ses pulsions. L’image de la femme dans ces récits est souvent limitée à une fonction décorative ou manipulatrice, renforçant des stéréotypes profondément ancrés.

- Torture et brutalité : Un penchant pour l’exagération, notamment avec des nazis sadiques, des expériences médicales inhumaines et des camps de prisonniers infernaux. Ces récits insistaient sur la souffrance des héros pour exalter leur résilience et leur virilité triomphante.

- Criminels et gangsters : Dans la lignée des true crime magazines, avec des récits d’évasions spectaculaires et de règlements de comptes violents. Ils mettaient souvent en scène des héros vengeurs, prêts à éliminer des criminels de manière brutale.

Une esthétique marquante

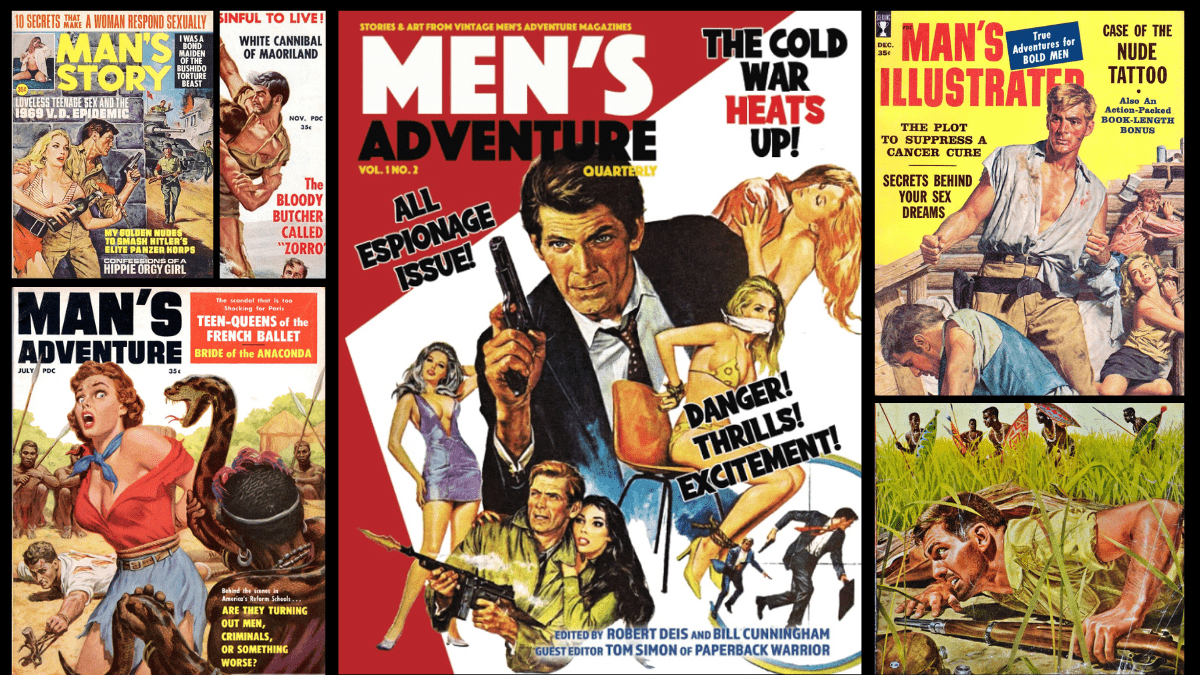

L’un des éléments les plus reconnaissables des men’s adventure magazines est leur iconographie. Couvertures tape-à-l’œil, illustrations hyper-détaillées et scènes d’action figées dans un instant dramatique. Certains artistes comme Norman Saunders, Mort Künstler et Gil Cohen ont façonné l’esthétique de ces magazines, avec des couleurs vives et des expressions exagérées.

Ces illustrations participaient à l’exagération du contenu et jouaient un rôle essentiel dans l’attraction du public. Les scènes représentaient souvent des situations impossibles : des hommes ligotés face à des tigres affamés, des soldats affrontant seuls une armée ennemie, ou des femmes à moitié dévêtues essayant d’échapper à des tortionnaires caricaturaux.

Un paradoxe culturel : fascination et remise en question

Aujourd’hui, ces magazines sont devenus des objets de collection, fascinants pour leur exagération presque caricaturale et pour l’imagerie qu’ils ont véhiculée. Pourtant, ils posent aussi une question plus complexe : comment gérer cet héritage ?

D’un côté, on ne peut nier l’impact de ces récits sur notre imaginaire. Les films d’aventure, les comics, certains jeux de rôle et même les blockbusters contemporains sont les héritiers de ces histoires exagérées. On apprécie souvent l’énergie brute du pulp, ses illustrations percutantes, son goût pour l’évasion et le spectaculaire.

Mais d’un autre côté, ces récits véhiculent des stéréotypes problématiques : masculinité toxique, visions racistes ou colonialistes, figures féminines souvent réduites à des rôles de séduction ou de trahison. Un regard critique est donc nécessaire.

Vers une évolution du pulp ?

Ce paradoxe pousse à réfléchir à une évolution possible du genre : une forme de New Pulp qui garderait l’essence de l’aventure et du spectaculaire tout en proposant des valeurs plus inclusives. Quelques pistes :

- Des héros plus diversifiés : Ouvrir le champ des protagonistes, éviter le modèle unique du héros blanc musclé et solitaire.

- Un regard neuf sur l’exotisme et l’aventure : Moins de clichés colonialistes, plus de récits qui donnent une voix aux cultures locales et évitent de les réduire à des obstacles ou des mystères à résoudre.

- Des figures féminines et LGBTQ+ pleinement intégrées : Plus que de simples accessoires narratifs, ces personnages peuvent être aussi riches et moteurs de l’histoire que les figures classiques du pulp.

- Une évolution des enjeux : Au-delà du simple affrontement manichéen, proposer des dilemmes plus complexes, où l’intelligence et la coopération prennent autant de place que la force brute.

- Un ton qui joue avec les codes : Conserver une part d’exagération et d’action, mais avec un regard plus critique, voire ironique, sur certains archétypes usés.

Un sujet à approfondir

Ce premier aperçu posé, nous explorerons dans de futurs articles comment les men’s adventure magazines ont influencé d’autres médias et comment des récits d’action et d’aventure modernes peuvent s’en inspirer tout en renouvelant leur approche. L’objectif ? Ne pas renier cet héritage, mais le faire évoluer vers une nouvelle génération d’histoires qui conservent le frisson de l’aventure tout en s’affranchissant des limites d’hier.

Commentaires

18 réponses à “Les Men’s Adventure Magazines : Quand l’aventure et l’exagération faisaient vendre”

Attention tout de même à ne pas tomber dans la caricature hollywoodienne, en tentant de d’apporter un peu d’ouverture à ce type d’histoires.

Comprenez-moi bien : je n’ai rien contre le fait d’ajouter de la diversité (pour ratisser large) dans des histoires. Mais pour prendre le cas de l’orientation sexuelle, si elle n’a aucun rôle dans l’histoire, la mentionner juste pour montrer qu’on coche la case “LGBT+” est largement artificiel.

Mettre des noirs ayant un véritable rôle dans une histoire ? Évidemment ! Mais si c’est une histoire qui se passe dans l’Europe du Nord autour de l’an 1000, il faudra être sacrément convainquant pour expliquer leur présence !

Je pense— et c’est peut-être criticable — que la diversité est intéressante quand elle se fait oublier, ou qu’elle apporte des éléments à l’histoire.

Merci pour votre commentaire, Anagrys, il soulève des points importants.

Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire sur l’équilibre entre réalisme historique et représentation. Moi aussi, je lève un sourcil quand un détail technique ou historique semble plaqué sans vraie raison. Cela dit, dans le cas des Men’s Adventure Magazines, on est face à un genre qui ne s’est jamais gêné pour forcer le trait, voire pour verser dans une forme de propagande viriliste très marquée. C’est précisément parce que ces récits étaient souvent excessivement stéréotypés que je trouve intéressant de les interroger aujourd’hui, et pourquoi pas, d’y injecter un peu plus de diversité — non pas comme une contrainte, mais comme un élargissement du cadre.

Mentionner une orientation sexuelle ou représenter un personnage issu d’une minorité n’a pas toujours besoin d’être « utile » au récit au sens strict. Parfois, cela suffit à rappeler que d’autres vécus ont existé, même s’ils ont été longtemps invisibilisés dans ces types de productions. Après, on est d’accord qu’il ne s’agit pas de forcer la représentation pour être dans un quota sans aucune logique.

Quant à la question du réalisme historique : il y a de la place, même dans un contexte très situé, pour des personnages venus d’ailleurs — marchands, mercenaires, voyageurs… L’Europe du Nord autour de l’an 1000 n’était pas une forteresse hermétique, même si ces présences étaient rares. Raconter leur histoire n’est pas une entorse à l’histoire, c’est lui redonner un peu de sa complexité.

En tant que rôliste, et passionné d’histoire, je pense qu’on peut à la fois être rigoureux sur les détails et curieux sur ce qu’on choisit de représenter. Ce n’est pas une opposition, c’est une tension créative — et j’avoue que c’est aussi ce que je trouve stimulant dans ce genre d’explorations.

Encore merci pour votre remarque, elle méritait qu’on prenne le temps d’y répondre.

Tout à fait d’accord avec vous

J’ai repensé hier soir à quelques-uns des jeux auxquels j’ai pu jouer dans les années 90. Typiquement, inclure de la diversité dans un jeu comme Earthdawn, c’est très simple, le jeu est le ainsi dire fait pour ça. Dans Pendragon, ce n’est pas inenvisageable, mais ça nécessite une solide explication.

Ensuite, j’ai réfléchi aux Terres du Milieu… et je me suis dit que Tolkien était vraiment un homme de son temps… votre dossier sur les orcs pourrait tout à fait s’appliquer aux Haradrim et aux Easterlings

Continuez, c’est très stimulant !

Merci Anagrys, c’est vraiment appréciable de voir qu’un échange peut nourrir ce genre de réflexion — et vos exemples parlent à beaucoup d’entre nous, je pense.

Vous avez raison : des jeux comme Earthdawn sont presque conçus pour accueillir une diversité de personnages, de cultures et de visions du monde. Le cadre s’y prête, il l’encourage même. Pendragon, c’est une autre paire de manches — mais c’est aussi là que le défi devient intéressant : comment injecter un peu de diversité sans trahir le mythe, ou mieux, en révélant des facettes qu’on n’avait peut-être pas explorées jusque-là.

Et pour Tolkien… oui, c’est un terrain complexe. Il y a de la beauté et de la richesse dans son œuvre, mais aussi les marques de son époque, de son milieu, de ses imaginaires. Je n’étais pas le seul à travailler sur le dossier consacré aux orcs — c’était un effort collectif — mais je suis content qu’il vous ait semblé en résonance avec cette question. Ce qu’on évoquait à propos des orcs, on peut effectivement le retrouver dans la représentation des Haradrim et des Easterlings, toujours relégués dans une forme d’« altérité » un peu figée.

Bref, je suis très heureux de ce dialogue, et de voir que ces sujets peuvent enrichir nos pratiques rôlistes, même avec un peu de recul ou de relecture critique. Merci encore, et au plaisir de vous recroiser dans les commentaires ou ailleurs sur Scriiipt !

Hello Anagrys

Je me permets d’intervenir en voisine de Coven (et en grande fan de JdR un peu barrés et bigarrés) parce que ton commentaire m’a fait réfléchir. Et je pense que c’est toujours bon signe quand une discussion pousse à ça !

Tu vois, je comprends ce que tu veux dire sur le risque de « cocher des cases » de façon artificielle — on l’a tou·te·s vu quelque part : ce personnage LGBTQ+ ou racisé balancé là sans vrai rôle ou profondeur, juste pour dire « regardez comme on est modernes ».

C’est maladroit, et parfois même contre-productif. (Des fois je me demande si ce n’est pas fait exprès pour saboter le truc, mais bon, ça c’est un autre débat…)

Mais en même temps, je pense que la simple présence d’un perso hors des normes habituelles peut déjà avoir un impact. Même si son identité n’est pas au cœur de l’intrigue. Juste être là, comme tout le monde.

C’est aussi comme ça qu’on construit un imaginaire plus vaste, plus accueillant, où plus de gens peuvent se projeter.

Et puis bon, on parle de fiction, non ? On a des dragons, des dimensions parallèles, des tentacules transdimensionnels…

Mais un perso noir ou queer dans un château nordique de l’an 980, là faut un certificat d’authenticité ?

Je crois qu’on peut trouver un juste milieu : respecter les cadres quand on y tient (genre Pendragon, ou un JdR historique rigoureux), mais aussi s’autoriser des respirations, des entorses poétiques ou politiques, selon ce qu’on veut raconter.

Perso, je suis pour un monde rôliste où on peut être elfe trans non-binaire et capitaine pirate gothique, sans avoir à justifier chaque mèche de cheveux violets.

J’avais presque fini, mais en y réfléchissant… oui, tu as raison aussi : un perso « hors des normes classiques » ne doit pas être là juste pour faire quota.

C’est toujours mieux de lui donner un background, même léger. Parce qu’on sait jamais : petit PNJ peut devenir Grand, s’il est intéressant.

Mais je suis horriblement curieux de l’article intitulé « Reines-ados du ballet français » !

(J’avoue que j’ai 30 ans de trop pour que ce soit une bonne idée.)

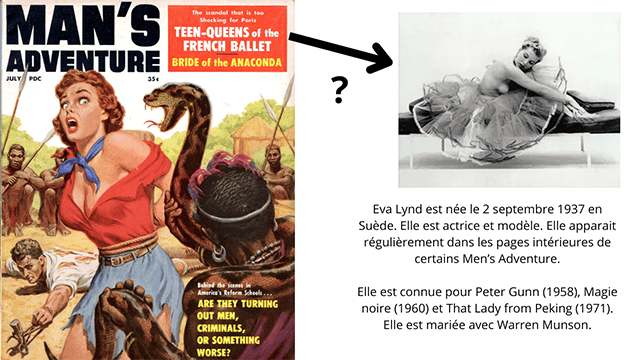

J’avoue avoir cherché un petit moment avant d’avoir compris l’allusion. J’ai recherché moi aussi les informations, et je n’ai que des suppositions. Ce numéro de Man’s Adventure est assez difficile à trouver.

J’ai peut-être une piste. Et au passage cela a permis de trouver des informations sur une actrice des années 50/60 assez peu connue, mais qui servait souvent de modèle dans les Men’s Adventure Magazines. Il s’agit de Eva Lynd, une acture d’origine suédoise semble-t-il. Est-ce elle qui illustre l’article sur « The scandal that is too shocking for Paris : Teen-Queens of the Frend Ballet »… ?

Oh purée, ça c’est un truc à fouiller !