Gwendoline, l’aventurière ligotée de Just Jaeckin

Sortie cinéma

8 février 1984

Sorti en 1984, Gwendoline est un ovni cinématographique : adaptation fétichiste revue en pulp clinquant, signé par l’auteur d’Emmanuelle. Entre jungle exotique, amazones en armures et héritage bondage édulcoré, le film a raté son public… avant de devenir culte à l’ère de la VHS.

Quand Just Jaeckin, le cinéaste qui avait propulsé Emmanuelle au rang de phénomène mondial, choisit d’adapter Sweet Gwendoline de John Willie, le résultat tient du choc culturel improbable. Sorti en 1984, Gwendoline se présente comme une aventure pulp délirante, quelque part entre Barbarella et Conan le Barbare, mais filmé avec l’élégance d’un auteur de l’érotisme soft.

Objet étrange, le film oscille entre héritage underground et cinéma bis, recyclant l’imaginaire fétichiste en le plongeant dans l’esthétique pop et clinquante des années 80. D’abord rejeté par la critique et le public, il s’est taillé une place culte dans l’univers des cassettes VHS, où son mélange d’aventures exotiques, d’amazones cuirassées et de fantasmes édulcorés a trouvé son public.

C’est donc à travers plusieurs prismes que nous allons le redécouvrir : la bande dessinée d’origine, véritable pilier du bondage moderne ; le parcours de Just Jaeckin et son approche si particulière de l’érotisme ; et enfin, les résonances ludiques qu’une telle œuvre, par son outrance pulp, peut avoir autour d’une table de jeu de rôle.

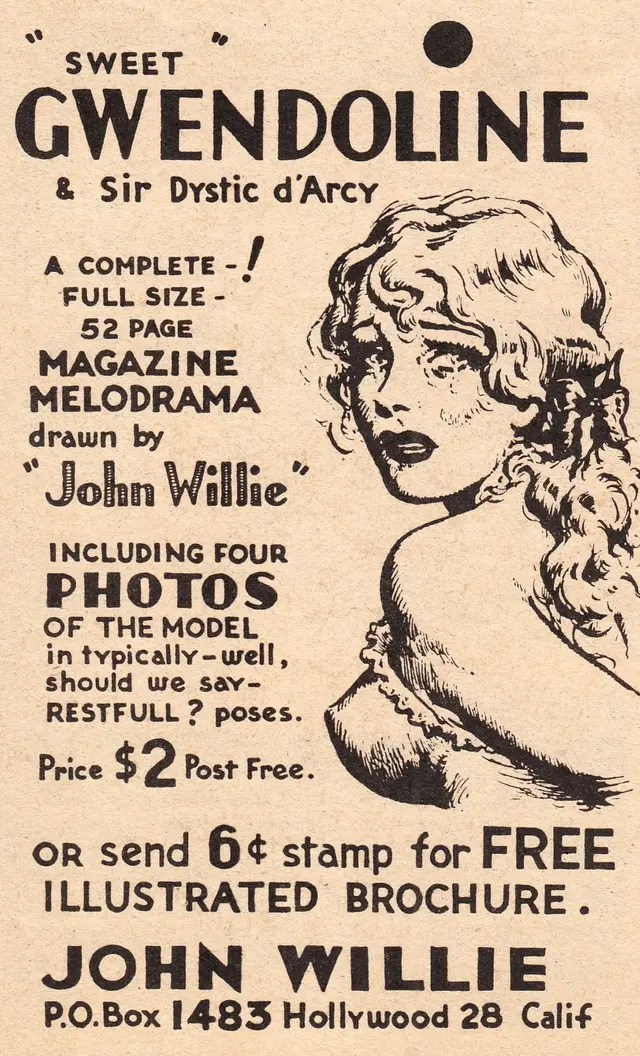

Les origines : John Willie et Sweet Gwendoline

Avant d’être un film extravagant des années 80, Gwendoline naît sous la plume de John Willie (1902-1962). Photographe, illustrateur, collectionneur de corsets et de talons aiguilles, il est considéré comme l’un des pionniers modernes de l’art bondage. Ses travaux circulent d’abord de manière confidentielle dans des cercles underground, avant d’acquérir une notoriété durable.

C’est dans les années 1940-50 que Willie publie sa série la plus célèbre, The Adventures of Sweet Gwendoline, principalement dans sa revue Bizarre. On y suit une héroïne ingénue, blonde, éternellement prisonnière des machinations d’ennemis grotesques et de sbires masqués. Chaque épisode se construit sur un schéma répétitif : Gwendoline se fait capturer, ligoter, malmener… avant d’être libérée (ou de s’évader), pour mieux replonger dans un nouveau piège.

Ce motif de la « damsel in distress » – la demoiselle en détresse – est au cœur du mythe. Mais Willie lui donne une élégance graphique singulière : ses illustrations restent moins pornographiques qu’esthétiques, avec un humour constant et une fascination pour la mise en scène du costume et des cordes.

En même temps, on y retrouve déjà les codes du pulp : aventures exotiques, méchants caricaturaux, atmosphère d’archétype plus grande que nature. Ce mélange de fétichisme raffiné et d’aventure feuilletonesque marquera profondément l’imagerie fétichiste du XXème siècle, et influencera jusqu’à des artistes comme Bettie Page ou Eric Stanton.

Just Jaeckin, du soft-érotisme au pulp déviant

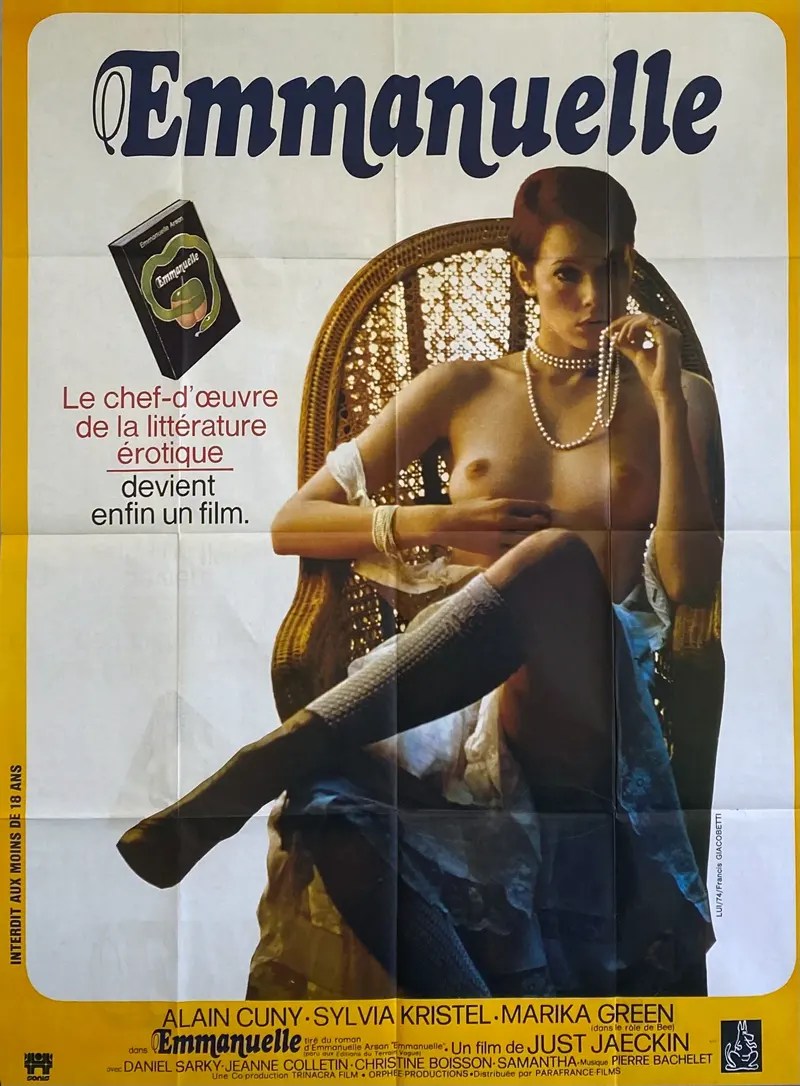

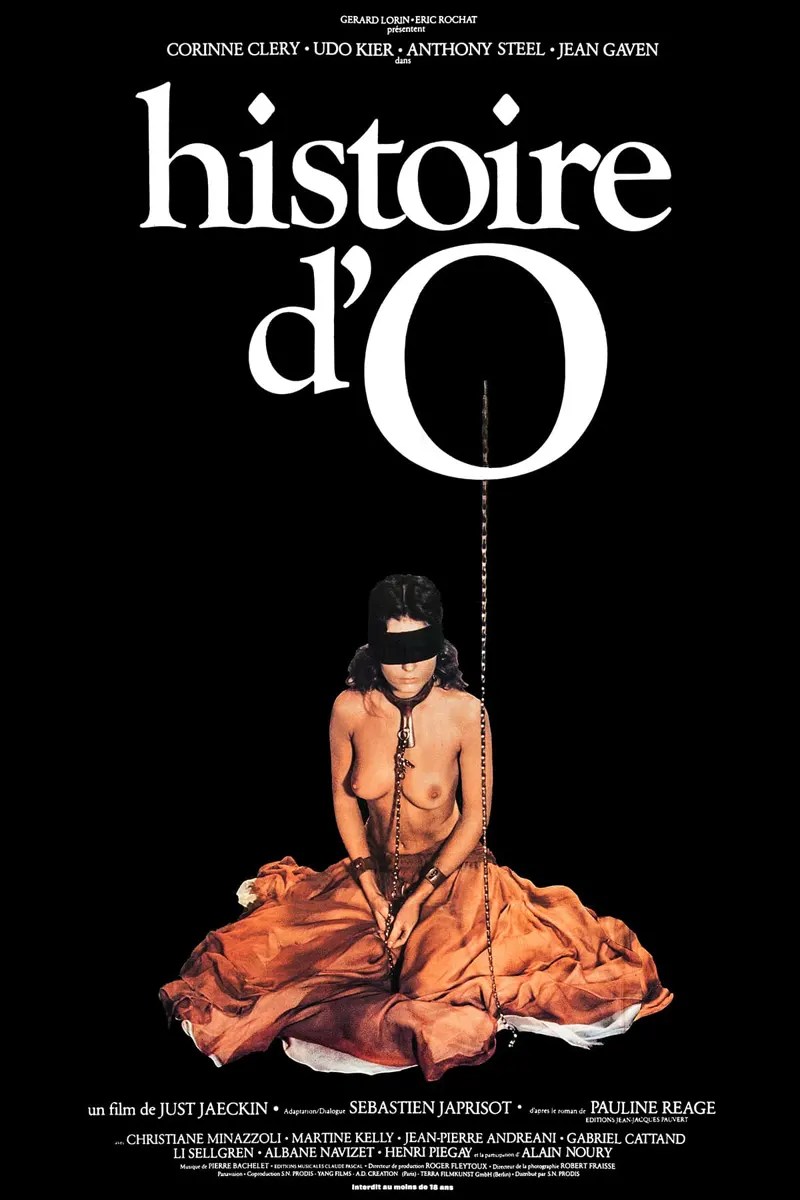

Just Jaeckin (1940-2022) reste dans l’histoire du cinéma comme le réalisateur qui fit basculer l’érotisme dans le grand public. Ancien photographe de mode, il connaît un succès planétaire avec Emmanuelle (1974), film qui libère le cinéma érotique des salles spécialisées pour en faire un phénomène culturel. L’année suivante, il adapte Histoire d’O (1975), donnant à l’imagerie sadomasochiste une patine esthétique jusque-là inédite. Puis vient L’Amant de Lady Chatterley (1981), variation élégante autour du désir et du scandale.

La « patte Jaeckin » est immédiatement reconnaissable : une photo soignée, des décors léchés, un érotisme feutré qui préfère la suggestion à la crudité. Ses films jouent sur le contraste entre sophistication visuelle et tabous sexuels, ouvrant la voie à ce qu’on qualifiera plus tard de « porno chic ».

Mais au début des années 80, après plusieurs triomphes, Jaeckin cherche un nouveau terrain de jeu. Adapter Sweet Gwendoline représente pour lui un pari risqué : comment transposer un univers fétichiste underground en aventure cinématographique accessible ? Avec Gwendoline (1984), il tente de marier trois dimensions rarement compatibles : le pulp d’aventure, le fétichisme visuel hérité de John Willie, et un cinéma populaire calibré pour les salles grand public.

Ce mélange, à la fois audacieux et improbable, donnera naissance à l’un de ses films les plus étranges, aujourd’hui redécouvert comme un objet culte.

Gwendoline, le film (1984)

Le titre original du film, The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak, annonce d’emblée la couleur : un hommage direct aux serials d’aventures du premier XXème siècle, où l’héroïne passe d’un danger à l’autre sans répit. Sorti en 1984, le long-métrage s’inspire librement des bandes dessinées de John Willie, mais transpose leur univers fétichiste dans un décor d’aventure exotique taillé pour le grand écran.

L’intrigue suit Gwendoline, jeune femme candide partie à la recherche de son père, explorateur disparu en Asie. Accompagnée de sa complice Beth et d’un aventurier mercenaire nommé Willard, elle traverse jungles, déserts et villages hostiles avant de découvrir une cité souterraine gouvernée par une société d’amazones guerrières.

Si le point de départ reprend l’imaginaire pulp des années 1930, le traitement s’oriente rapidement vers une fantaisie visuelle hybride, oscillant entre épopée d’action et spectacle fantasmé.

Le casting reflète ce mélange des genres. Dans le rôle principal, Tawny Kitaen, alors au début de sa carrière, incarne Gwendoline avec une ingénuité volontaire qui rappelle l’esprit de la bande dessinée. Elle deviendra quelques années plus tard une figure des clips rock de Whitesnake, ce qui renforcera sa notoriété rétroactive. Face à elle, Brent Huff incarne l’aventurier viril et cynique, stéréotype du héros pulp. Quant à Zabou Breitman, créditée simplement comme « Zabou » à l’époque, elle campe Beth, la complice loyale, marquant ici l’un de ses premiers rôles au cinéma.

La mise en scène de Just Jaeckin se distingue par des choix esthétiques spectaculaires. Le film a bénéficié d’un budget conséquent pour l’époque (environ 3,5 millions de dollars), permettant de construire de vastes décors en studio et d’imaginer des costumes extravagants. Armures de métal, cages suspendues, tribus peinturlurées et accessoires improbables traduisent une volonté d’embrasser l’excès. Visuellement, le résultat hésite entre la reconstitution d’un feuilleton pulp et l’univers clinquant des vidéoclips MTV, alors en plein essor.

À sa sortie, Gwendoline ne rencontre pourtant pas son public. Les critiques reprochent son scénario faible, ses dialogues convenus et son décalage constant entre ambition esthétique et naïveté narrative. Pour les amateurs d’underground, le film trahit l’esprit bondage de John Willie en le réduisant à quelques allusions édulcorées ; pour le grand public, il demeure trop étrange, trop baroque pour séduire. Le film se révèle un échec commercial.

Cependant, comme beaucoup d’œuvres bis des années 1980, Gwendoline trouve une seconde vie grâce à la VHS. Réédité dans différents pays, circulant parmi les amateurs de cinéma de genre, il acquiert un statut culte. Son esthétique kitsch assumée, son décalage permanent entre aventures exotiques et érotisme sage, en font aujourd’hui un objet de curiosité prisé des amateurs de cinéma bis et de pulp visuel.

Bondage édulcoré : de Willie à Jaeckin

L’un des aspects les plus frappants de Gwendoline réside dans la manière dont Just Jaeckin adapte — ou plutôt neutralise — l’univers de John Willie. Là où Sweet Gwendoline assumait un humour potache et un imaginaire bondage explicite, le film en propose une version aseptisée, orientée vers le grand public.

Certes, certains motifs visuels de la bande dessinée sont conservés : l’héroïne ingénue, perpétuellement en danger, les situations de capture, les chaînes, les cages et, surtout, l’omniprésence de sociétés féminines dominatrices. Tout cela correspond à la fois aux codes du pulp classique et aux obsessions graphiques de Willie.

Mais ce qui disparaît, c’est la radicalité. Le fétichisme des cordes, la minutie des mises en scène bondage, la répétition des ligotages humoristiques — autant d’éléments qui faisaient la singularité de la BD — se réduisent à quelques clins d’œil. Là où Willie cultivait une élégance underground, parfois outrancière mais assumée, Jaeckin préfère le costume grandiloquent et les décors baroques. Le bondage se dissout dans un spectacle pulp élargi, plus proche du peplum kitsch ou de la fantaisie bis que du fanzine fétichiste.

Ce décalage explique en partie l’accueil mitigé du film : trop sage pour le public attiré par l’imaginaire de John Willie, trop extravagant pour séduire le spectateur d’aventures exotiques. Avec le recul, c’est précisément ce mélange bancal qui fait son intérêt : un hybride improbable, séducteur par son excès visuel et sa bizarrerie, plus que par sa fidélité à l’œuvre originale.

façon rôliste – Ambiance de jeu

On ne va pas se mentir : balancer Gwendoline tel quel sur une table de jeu de rôle, c’est courir le risque du malaise ou du fou rire nerveux. Mais après tout, le pulp, c’est aussi ça : des excès, du kitsch, du clinquant et, parfois, un parfum fétichiste qu’on assume à demi-mot. Alors, pourquoi ne pas en faire un terrain de jeu ludique ? Avec une règle simple : on joue pour le fun, pour l’exotisme pulp, et pas pour piéger les joueurs dans des situations inconfortables.

Pulp Cthulhu

Imaginez vos investigateurs expédiés dans une jungle indochinoise des années 30. Un explorateur disparu, une cité oubliée, et des prêtresses amazones qui ne plaisantent pas avec les rituels. Entre fouets, cages et cérémonies étranges, l’ambiance est parfaite pour un scénario pulp qui flirte avec l’occulte.

Hollow Earth Expedition

Le jeu semble presque avoir été conçu pour ça. Jungle impénétrable ? Civilisation perdue ? Amazones cuirassées ? Tout y est. Ici, Gwendoline et ses compagnes deviennent des PNJ hauts en couleur, que les PJ peuvent croiser en pleine fuite d’une armée féminine.

Savage Worlds (mode pulp)

Avec ce système, on plonge sans hésiter dans le fun immédiat. On pose les archétypes : l’ingénue trop curieuse, l’aventurier cynique qui fait semblant de ne pas s’attacher, les amazones en armures absurdes. En deux heures de partie, vous aurez des poursuites en chariots, des captures, des évasions, et probablement des cordes qui traînent un peu partout.

Mega

Les messagers interdimensionnels n’ont peur de rien, mais tomber dans l’univers « Gwendoline » risque de leur laisser des souvenirs étranges. Entre pulp, bondage édulcoré et délires SF, on peut imaginer une mission où l’équilibre entre univers se joue littéralement dans une cité d’amazones. C’est improbable ? Justement, c’est Mega.

En résumé

Gwendoline est un décor parfait si on veut bousculer ses habitudes de jeu pulp. Pas besoin de pousser le curseur trop loin : un brin de décalage, quelques références fétichistes assumées comme clin d’œil, et l’affaire roule. Les fétichistes du bondage ont le droit, eux aussi, à leur part de ludique !

Conseils pratiques pour MJ

Annoncez la couleur : prévenez vos joueurs qu’on part sur du pulp débridé, avec des références kitsch et des clins d’œil fétichistes. Tout le monde doit savoir où il met les pieds.

Restez dans le fun : on joue sur l’exotisme, les décors baroques et les périls absurdes, pas sur l’embarras ou l’humiliation des joueurs.

Dosez le kitsch : les cordes, cages et armures improbables, oui. Le malaise, non.

Laissez la porte ouverte : si quelqu’un ne se sent pas à l’aise, on coupe la corde et on repart dans l’aventure.

Une place au panthéon Underground

Difficile de classer Gwendoline autrement que dans les curiosités les plus marquantes du cinéma bis. Héritée d’un imaginaire fétichiste unique, celui de John Willie et de ses planches devenues cultes, l’œuvre a trouvé entre les mains de Just Jaeckin une adaptation improbable : un cinéaste d’érotisme raffiné plongé jusqu’au cou dans un pulp clinquant.

Échec commercial à sa sortie, le film a néanmoins conquis son public grâce à la VHS, qui a su en révéler l’étrangeté. Trop sage pour les amateurs de bondage pur, trop extravagant pour séduire le grand public, Gwendoline s’est installé dans une zone hybride où il est devenu… culte.

Aujourd’hui, il mérite pleinement sa place dans notre rubrique Underground : à la fois témoin d’un moment de cinéma où tout semblait possible, curiosité visuelle qui fait sourire autant qu’elle fascine, et formidable matrice pulp pour qui veut s’en inspirer autour d’une table de jeu de rôle.

Et vous

derrière votre écran de MJ

Oseriez-vous vraiment guider vos joueurs dans la cité des amazones ?