Il n’est pas utile d’être un cador en histoire pour jouer à l’Appel de Cthulhu. Un minimum de curiosité, un brin d’esprit critique, et vous pourrez plonger vos joueurs dans une période aussi fascinante que dérangeante : celle de l’Empire colonial français. Une époque où l’Europe se regarde dans le miroir déformant de ses propres certitudes, et où les horreurs du Mythe peuvent surgir de l’ombre des comptoirs et des plantations, entre deux lignes de chemin de fer inachevées et un poste de commandement administratif rongé par l’ennui et la chaleur.

Pourquoi choisir ce décor ?

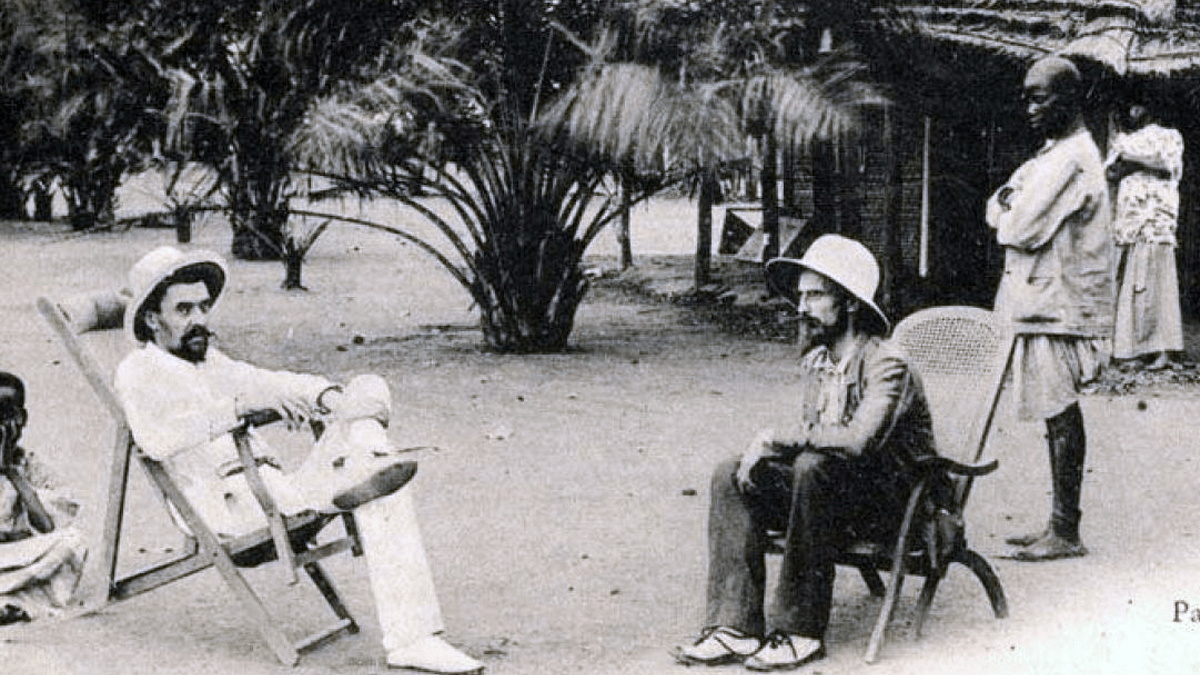

Les sources historiques sont nombreuses, souvent accessibles, que ce soit pour les joueurs ou les meneurs de jeu. L’entre-deux-guerres, ce n’est pas si loin, historiquement parlant, et pourtant, le dépaysement est total. On peut, sans trop de difficulté, réunir une table de jeu dans la France des années 1920-1930, et la pousser plus loin, vers les colonies. Cartes anciennes, carnets de voyage, romans coloniaux d’époque, récits de missionnaires, rapports d’expéditions ethnographiques, photographies stéréoscopiques ou archives numérisées offrent une matière abondante et à portée de clic. Et, surtout, une abondance de non-dits et de zones d’ombre propices à la fiction.

C’est comme maintenant, la technologie en moins… et la conscience politique en option. Avec, en prime, des dieux qui dorment dans les marais. Et peut-être, dans le cœur même de ceux qui rêvent d’un empire éternel.

Comme vous avez pu le lire dans l’article [Cthulhu] Enquêtes dans la France des années folles, il est assez aisé de replonger les joueurs dans la France d’il y a 90 ans.

Embarquez pour les colonies

Si la France continentale vous semble trop familière, direction l’Empire colonial. Une mini-campagne « Les Trois Tourments de Tadjourah » était d’ailleurs incluse dans l’édition du 30e anniversaire de l’Appel. Elle montrait déjà le potentiel dramatique de ces terres lointaines, où le surnaturel trouve un terreau fertile. On y évoque l’Afrique, mais pourquoi ne pas aussi imaginer des scénarios en Indochine, à Madagascar, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie ? Chaque territoire a ses mythes, ses tensions, ses paysages, ses blessures.

Dans les possessions d’outre-mer, sur presque tous les continents, vos investigateurs pourront se perdre dans des aventures étranges et sinistres. Mais avec encore moins d’infrastructure qu’en France continentale : pas de téléphone, pas d’électricité fiable, peu ou pas de bibliothèques, des soignants rares, et des routes impraticables. Le terrain est brut, la logistique défaillante… un vrai terrain de jeu pour le Mythe, où les distances prennent tout leur sens et l’isolement devient un ressort narratif puissant. L’éloignement géographique permet aussi d’introduire une désinformation chronique, où les sources contradictoires entretiennent le doute : qui croire ? l’administration ? les colons ? les locaux ? les rêves ?

Et pour ceux qui n’ont jamais osé proposer l’Appel de Cthulhu à des joueurs trop accros à l’heroic-fantasy, l’époque coloniale a un goût de déjà-vu : faune hostile, créatures inconnues, civilisations disparues, rituels anciens, mystères enfouis… Ce n’est pas très loin d’un donjon avec un toit en chaume. Il suffit de remplacer l’ensorceleuse elfe noire par une contrebandière vaudoue ou une ancienne d’une société secrète de Cotonou. Les temples en ruine remplacent les donjons, les fétiches masqués les orbes de pouvoir.

C’est truffé de clichés, bien sûr. Mais les clichés ont la vie dure, et parfois ils permettent aussi d’entrer dans la fiction. Libre à vous ensuite de les déconstruire, de les retourner contre eux-mêmes ou de les faire exploser à coups de réalité historique ou de possession tentaculaire. On peut commencer par un safari de notables et finir dans une tragédie rituelle digne de Shakespeare et Lovecraft mélangés.

Pourquoi ce cadre fonctionne en jeu ?

- La faible technologie limite l’accès à l’information et renforce l’isolement. Une lettre peut mettre des semaines à arriver, un message radio être parasité par des bruits incompréhensibles.

- Les territoires « inexplorés » autorisent ruines, cultes oubliés, ou cités mortes. Rien n’empêche d’en faire les vestiges d’un savoir interdit ou d’un pacte ancien.

- Les personnages peuvent être très variés : officiers, interprètes, contrebandiers, journalistes, missionnaires, colons, mais aussi tirailleurs, guides locaux, érudits, guérisseurs, espions…

- Le prétexte narratif tient souvent à peu : une expédition, un transport, une escale. Tous peuvent se retrouver pris dans un engrenage plus ancien qu’eux.

- Les archétypes pulp (Indiana Jones, Tarzan, Quatermain…) peuvent être détournés, ridiculisés ou pervertis. Rien n’empêche de faire d’un héros un instrument involontaire du Mythe.

Pour de tels scenarios, il est assez facile de réunir des investigateurs qui n’ont aucun liens entre eux, si ce n’est celui d’être en « vacances » ou en « safari » à tel ou tel endroit du globe.

Les colonies attiraient de nombreux :

- aventuriers

- investisseurs

- journalistes

- curieux

- dilettantes…

Le simple fait d’être un étranger au pays pourrait suffire à rassembler tout le monde dans un hôtel.

Quels personnages jouer ?

Version coloniale classique :

- Administrateur des affaires indigènes

- Médecin militaire

- Explorateur ou géographe

- Archéologue amateur

- Missionnaire catholique ou protestant

- Militaire en garnison

- Journaliste envoyé spécial

Version plus critique ou décentrée :

- Étudiant en école coloniale (africain ou asiatique)

- Tirailleur sénégalais démobilisé

- Résistant ou activiste politique

- Traducteur-interprète “autochtone”

- Érudit ou mystique local confronté à des vérités trop anciennes

Le contexte politique et historique

Le régime de l’indigénat, instauré dès 1834 en Algérie, puis étendu à l’ensemble de l’Empire à partir de 1881, constituait une législation d’exception destinée aux seuls « indigènes ». Sanctions collectives, arrestations sans procès, travail forcé, internements arbitraires : tout un arsenal de domination légale, en dehors des principes républicains revendiqués par la France métropolitaine.

Aboli officiellement en 1946, il laisse pourtant des traces durables. Cette architecture coloniale du pouvoir, souvent inefficace mais arrogante, est un terreau idéal pour le Mythe : compromissions occultes, sociétés secrètes administratives, savoirs détournés, et bureaucratie aveugle peuvent facilement y trouver leur place.

Ce cadre n’impose pas une lecture moralisatrice, mais il appelle à la responsabilité. Savoir ce qu’on met en scène, ce qu’on assume, ce qu’on laisse à l’arrière-plan. Le surnaturel ne gomme pas les horreurs historiques, mais peut les révéler autrement.

Une horreur politique autant que surnaturelle

L’horreur, dans ce contexte, n’est pas seulement tapie dans un grimoire poussiéreux ou une idole noire. Elle est dans la structure même du monde. Les années 1920-1930 sont celles de la montée des idées anticolonialistes, de l’affirmation des identités, des luttes larvées ou ouvertes contre les puissances d’occupation.

On peut jouer des journalistes, des intellectuels, des révolutionnaires, des agents troubles, ou des fonctionnaires zélés confrontés à l’indicible. Tous peuvent être confrontés au réveil d’un dieu ancien – comme métaphore, ou comme véritable entité destructrice. La frontière est poreuse, et c’est tout l’intérêt du jeu.

Idées de scénarios

- Une créature fossile réveillée dans les fouilles d’Angkor.

- Une ruine perdue au cœur de la jungle gabonaise, dont les inscriptions ne figurent dans aucun texte connu.

- Des colons victimes de cauchemars récurrents, hantés par des rites oubliés sur la Grande Terre (Nouvelle-Calédonie).

- Un culte syncrétique né d’un mélange d’ésotérisme européen et de traditions locales, qui attire les notables… et libère quelque chose.

Quelques inspirations cinématographiques utiles

- Le Coup de torchon (1981)

- Chocolat (1988)

- India Song (1975)

- Indigènes (2006)

- Camp de Thiaroye (1988)

- L’Amant (1992)

- Hors-la-loi (2010)

- La Victoire en chantant (1976)

- Indochine (1992)

- Pépé le Moko (1937)

Bonus : les récits illustrés de Jacques de Loustal, certains documentaires comme Afrique 50, ou les journaux d’expédition de l’époque coloniale.

Quelques sources vidéo

Derniers mots

Jouer dans les colonies, c’est explorer un décor tendu, complexe, inconfortable. Et c’est précisément ce qui le rend si intéressant. Là où le pouvoir humain croit tout dominer, le Mythe, lui, s’insinue, se rit des hiérarchies, corrompt les certitudes et révèle l’indifférence cosmique.

Le Mythe n’a pas besoin de visa. Il attend, tapi dans une relique volée, dans un journal oublié, dans la mémoire d’un ancien soldat ou sous la peau d’un dieu oublié.

Ce décor est dérangeant, mais foisonnant. Il mérite d’être exploré avec intelligence, recul, et pourquoi pas, un peu de panache.

Sitographie (pour aller plus loin)

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27indig%C3%A9nat

- https://gcrh.hypotheses.org/ : Groupe de recherche sur la colonisation et les régimes d’exception.

- http://www.brigademobile.org/ : autour d’une campagne de L’Appel de Cthulhu mêlant Brigades du Tigre et Adèle Blanc-Sec.

Commentaires

8 réponses à “L’Appel de Cthulhu au temps des colonies : un cadre historique et horrifique”